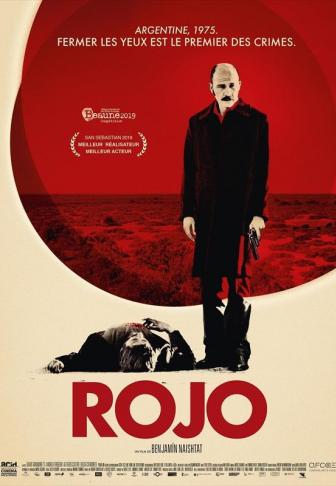

Rencontre avec le réalisateur argentin de l’excellent Rojo, en salles cette semaine.

Dans Rojo, un avocat un peu véreux se rend coupable d’un acte grave qu’il tente de cacher à tout le monde. Nous sommes en 1975. Dans moins d’un an, la junte militaire prendra le pouvoir en Argentine... Le prometteur Benjamín Naishtat (Historia del miedo) signe un film politique puissant sur les compromissions et la duplicité d’une classe éduquée, “coupable” d’avoir fermé les yeux sur ce qui se tramait à l’époque.

Quelle est l’origine du film ?

La période de la dictature militaire résonne encore beaucoup aujourd’hui avec l’actualité argentine. Le gouvernement de droite, au pouvoir depuis trois ans, a par exemple voulu libérer tous les militaires emprisonnés. La société civile a fortement protesté, il y a eu des manifestations, et le gouvernement a reculé. Tout ça pour dire que ce sujet divise encore les Argentins. Personnellement, ma famille, qui était persécutée, a fui le pays dans les années 70, notre maison a été détruite.... J’avais le sentiment qu’il était temps de faire un film sur une partie de la société civile qui avait vécu et favorisé la prise de pouvoir par la junte.

Pourquoi évoquer les origines du Mal plutôt que ses effets, aujourd’hui ?

Le film se réfère aussi à aujourd’hui comme dans cette scène où une prof parle de fraternité et de solidarité entre Argentins : c’est un discours typique de la droite réactionnaire au pouvoir, tentée d’enterrer le passé et nos différends. Pour en revenir précisément à votre question, j’ai surtout choisi de faire un film d’époque en tant qu’exercice créatif. Il y a une tel plaisir à reconstituer l’ambiance d’une époque, les couleurs, les sons... J’ai voulu le faire avec le langage cinématographique d’alors pour arriver à une sorte d’expérience totale pour le spectateur. D’où les ralentis, les zooms, les doubles focales et beaucoup d’autres techniques analogiques qu’on n’utilise plus trop.

Le personnage principal est un avocat un peu magouilleur et un père de famille un peu lâche. Diriez-vous qu’il est l’incarnation de l’élite argentine de l’époque et peut-être d’aujourd’hui ?

Le film décrit plutôt une classe moyenne aisée qui aspire à aller plus haut. Elle n’a pas changé. C’est elle qui a en partie élu un président milliardaire (Mauricio Macri) car elle s’identifie à lui. En 1976, même chose : les militaires, favorables au libéralisme, protégeaient les intérêts de l’élite que cette fameuse classe moyenne aisée soutenait.

Après une scène de danse stupéfiante dans Historia del Miedo, vous ouvrez à nouveau votre film par une scène intense, une dispute entre deux hommes, à nouveau dans un restaurant. Quel est votre but en commençant aussi fort de la sorte, et pourquoi un restaurant à chaque fois ?

Pour le restaurant, je ne sais pas, je m’en suis rendu compte après coup ! Il y a quelque chose du théâtre social dans un restaurant, c’est facile d’y créer quelque chose d’inattendu, d’inconfortable pour le spectateur. Sinon, j’aime bien capter l’attention d’entrée avant d’informer et de contextualiser le récit.

La difficulté, après une ouverture aussi impressionnante, est de surprendre à nouveau le spectateur, de maintenir une tension.

Le risque est important, en effet. De grands monteurs de films comme Walter Murch disaient qu’il ne fallait pas commencer trop fort. Ça ne me fait pas peur, j’apprends. (il sourit)

Le film s’inscrit dans un certain réalisme tout en ayant un côté intrigant, presque fantastique par instants. C’est votre côté lynchien ?

Le travail de Lynch m’a évidemment marqué, comme tous mes confrères, je pense. Cette influence n’est pas consciente. On m’a également parlé des frères Coen.

Le personnage du détective chilien est typiquement lynchien : il est menaçant et semble tout savoir sur tout le monde.

C’est vrai. Comme le cow-boy dans Lost highway... Pour ma part, j’ai pensé à Columbo : lui aussi sait tout et fait semblant de ne pas comprendre. Bon, OK, il est plus drôle que mon personnage !

Comment le film a-t-il été reçu en Argentine et comment êtes-vous perçu dans votre pays ?

Je ne suis pas vraiment “perçu” en Argentine, des gens aiment mon travail, c’est déjà ça. (rires) Le film a fait 44 000 entrées, ce qui est beaucoup pour un film d’auteur argentin dans un marché qui ne va pas très bien.

Après un petit âge d’or, le cinéma argentin semble en effet un peu en sommeil.

Nous sommes dans un moment de renouvellement des générations et d’une petite crise du secteur. Depuis quelques années, le gouvernement a réduit les aides et certains accords financiers. Ça devient de plus en plus difficile de monter des films, notamment pour les jeunes qui n’ont pas encore la maturité pour contourner le système. Mais il y a une volonté d’expérimentation encore très forte. Je suis optimiste.

Commentaires