Ce qu’il faut voir ou pas en salles cette semaine.

L’ÉVÉNEMENT

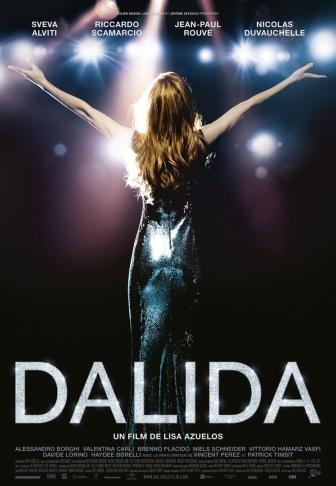

DALIDA ★★☆☆☆

De Lisa Azuelos

L’essentiel

Linéaire, illustratif et attendu, le film de Lisa Azuelos n’est pourtant pas dénué de charme.

Après un prologue confus (narrativement) mais sur-signifiant (symboliquement) qui met en scène la première tentative de suicide de Dalida, Lisa Azuelos fait défiler l’histoire de Iolanda Cristina Gigliotti comme une élève appliquée, chaque période de sa vie délimitée par ses relations amoureuses et illustrée par ses grands tubes de l’époque.

Vanina Arrighi de Casanova

Lire la critique en intégralité

PREMIÈRE A PLUTÔT AIMÉ

OUVERT LA NUIT ★★★☆☆

D’Edouard Baer

Un théâtre parisien. « Monsieur Galabru, faites-en moins s’il vous plaît ! », répète le metteur en scène japonais au (regretté) Michel, qui n’a pourtant pas bougé d’un sourcil. Agacé, l’acteur finit par quitter la scène en lâchant : « Quitte à ne rien faire, autant le faire chez moi ! » La séquence est très drôle, et résume par l’absurde la vision du cinéma portée par Édouard Baer : un lieu de liberté avant tout, volontiers baroque, et tant pis si on emmerde le monde.

Éric Vernay

Lire la critique en intégralité

LA GRANDE MURAILLE ★★★☆☆

De Zhang Yimou

Dans un Moyen-âge aussi légendaire que fantasmé, deux guerriers arrivés à pied par la Chine (Matt Damon et Pedro Pascal de la série Narcos) cherchent à dérober le secret de la poudre explosive. Ils vont se faire capturer par une armée chargée d'affronter une race extra-terrestre agressive qui menace l'Empire tous les soixante ans. Le grand spectacle promis par La Grande muraille a plus des allures de série B musclée que de grande fresque épique façon Tigre et Dragon nouvelle génération, mais le film s'apprécie très bien comme ça.

Sylvestre Picard

Lire la critique en intégralité

THE BIRTH OF A NATION ★★★☆☆

De Nate Parker

The Birth of a Nation est l’histoire (vraie) de Nat Turner, un esclave utilisé comme pasteur vers 1830 pour calmer les idées de rébellion de ses frères d’infortune en leur récitant la Bible. Et qui mènera une révolte, réprimée dans le sang, avant de finir sur l’échafaud. L’acteur-réalisateur Nate Parker, pour son premier long, a bénéficié des conseils de Mel Gibson (qui lui a aussi recommandé son monteur de Braveheart, Steven Rosenblum) pour la mise en scène et cela se sent : The Birth of a Nation, lutte sanglante d’un rebelle au destin christique, est une version pré-guerre de Sécession de Braveheart, sombre et désespérée, où la lutte armée est inévitable. La comparaison avec la baffe médiévale de Gibson est aussi inévitable, en termes de thématique (le catholicisme, le colonialisme) et de construction (le viol comme déclencheur de la révolte, la crucifixion en bout de course). Alors Parker n’a peut-être pas encore le souffle de cinéma de Gibson, mais il ne manque pas d’idées (les visions magiques et tribales qui ponctuent le film, la photo blafarde loin du chromo guimauve). La radicalité univoque de son propos (à mort les esclavagistes et Dieu reconnaîtra les siens) finit en revanche par épuiser le film. Ce qui sied assez bien à ce Birth of a Nation – qui en forme de provocation cinéphile emprunte son titre au fameux film de D. W. Griffith pro-Ku Klux Klan Naissance d’une nation (1915) – qu’il est tentant de voir comme l’épitaphe funèbre du cinéma de l’ère Obama.

Sylvestre Picard

ENTRE LES FRONTIÈRES ★★★☆☆

D’Avi Mograbi

Cinéaste franc-tireur très engagé à gauche, Avi Mograbi milite dans son nouveau film pour que les réfugiés africains (fuyant des régimes ou des conflits sanguinaires) ne soient plus parqués dans un vaste camp situé en plein désert israélien. La raison en est simple : l’état juif ne veut pas de ces migrants mais, contraint de respecter certains accords internationaux qu’il a signés, les héberge sur son sol en espérant que les déplorables conditions d’asile les pousse à aller voir ailleurs. Plutôt qu’un documentaire classique, Mograbi a choisi de filmer les répétitions de l’atelier-théâtre qu’il a monté avec l’aide d’un metteur en scène reconnu : les réfugiés y rejouent des scènes qu’ils ont vécues, interprétant tantôt leurs propres rôles, tantôt celui des représentants d’Israël. Les situations décrites sont tragiquement absurdes et leur reconstitution a parfois un effet cathartique pour les apprentis acteurs et pour les Israéliens qui viennent grossir les rangs de la compagnie. Malgré son côté répétitif et son austérité visuelle (les répétitions sont filmées dans un grand hangar vide), Entre les frontières nous fait toucher du doigt les limites, aux conséquences humaines dévastatrices, du droit international.

Christophe Narbonne

BORN TO BE BLUE ★★★☆☆

De Robert Budreau

Trompettiste à la gueule d'ange, Chet Baker était une bombe à l'aura photogénique, un des rares musiciens à pouvoir faire de l'ombre à James Dean (revoyez les photos N&B de William Claxton). Evidemment, ce jazzman blanc, beau comme un dieu, à la sonorité ronde, pleine et pensive, frôlant l'évanouissement à chaque note, ce "cliché", fascina le cinéma dès son explosion fifties. Presque 30 ans après sa mort, c'est le cinéaste Robert Budreau qui signe ce biopic qui s'ouvre - naturellement a-t-on envie d'écrire - sur cette fixette cinéma, puisque Born to be blue commence quand un producteur propose au musicien de participer à un film qui lui est consacré. On est au début des années 60. Chet est déjà scandaleux, alternant les séjours en taules (la drogue) et les concerts fameux. Mais BTBB entend éviter le misérabilisme et chronique une parenthèse dans ces saisons en enfer, ce moment où l'ange se reconstruit. On connait l'histoire : à la sortie d'un bar, Chet se fait massacrer la mâchoire l'obligeant à se faire arracher toutes les dents et à réapprendre à souffler dans son biniou. Convalescence, amour et renaissance. Déjà vu ? Bien sûr, mais quand il s'agit de Chet on est prêt à le réentendre des milliers de fois, night and day. Ethan Hawke compose un Baker intense, taiseux comme il faut, androgyne comme il faut. Mais on regrettera que la mise en scène de Budreau - trop lisse, parfois chichiteuse - empêche de retrouver la sensibilité de l'écorché vif, ses fêlures érotiques et la violence intérieure de l'angelot pop. Pour toucher ça il vaut mieux revoir Let's Get Lost, somptueux docu de Bruce Weber et témoignage ultime sur Chet.

Gaël Golhen

THE FITS ★★★☆☆

D’Anna Rose Holmer

Ça démarre comme un film de boxe à la Girlfight, version pré-ado et afro-américaine. Sauf que Toni, l’héroïne, « garçon manqué » d’à peine 11 ans, cherche moins les uppercuts que sa propre féminité. Il lui faut donc quitter son ring pour un autre, dans la salle d’en face où les filles bougent leur corps en rythme : ce sera donc un film de danse… À moins que le récit ne bascule dans la fable horrifique ? À Cincinnati, une mystérieuse épidémie touche en effet ces danseuses de drill, variante hyper-disloquée du hip-hop. Une à une, elles se mettent à avoir de spectaculaires convulsions (qui évoquent d’ailleurs, c’est l’une des belles idées de The Fits, une version paroxystique du drill). Aucun garçon n’est atteint. Plus bizarre encore, les adolescentes ont l’air plutôt fières d’avoir été contaminées. Elles en parlent comme d’un dépucelage. Une sorte de passage initiatique que Toni se surprend à redouter. Si ce sous-texte sur le genre et l’identité sexuelle n’est pas d’une grande subtilité, le passage par le cinéma « de genre » (justement) déleste l’allégorie d’une certaine pesanteur démonstrative. Peu de dialogues ici. La mise en scène est avant tout sensorielle, immersive, grâce à un travail méticuleux de spatialisation, aussi bien sonore (respiration, bruissement des cheveux) que visuelle (jeu sur le flou et la profondeur de champ) : il s’agit de trouver sa place, avec Toni. D’où un portrait volontiers un peu austère, mais dont le dépouillement formel finit par secréter l’hypnose.

Éric Vernay

LA MÉCANIQUE DE L’OMBRE ★★★☆☆

De Thomas Kruithof

Chômeur longue durée, Duval se voit proposer un travail rémunérateur mais ennuyeux par un personnage mystérieux. Il s’agit de retranscrire des écoutes téléphoniques qui impliquent des gens hauts placés. La peur s’empare progressivement de lui. Quand on fait un thriller paranoïaque, on se mesure à tout un pan impressionnant du cinéma franco-américain des années 70. Autant dire qu’il s’agit d’être rigoureux. La première partie du film est à cet égard impeccable : le personnage de Duval, homme gris sans attaches, est parfaitement introduit (Cluzet fait le job dans un rôle qui fait écho à celui qu’il tenait dans Ne le dis à personne) et son aliénation progressive, dûment établie. On accepte l’invraisemblable dès lors qu’il est acceptable. En entrant dans sa phase « action », le récit se délite un peu et est rattrapé par ses incohérences, de plus en plus visibles, jusqu’au dénouement, très convenu. Pour son premier long métrage, Thomas Kruithof fait néanmoins preuve de tempérament derrière la caméra. Un réalisateur à suivre, comme on dit.

Christophe Narbonne

HARMONIUM ★★★☆☆

De Koji Fukada

Derrière l’intrigue presque banale (l’irruption d’un étranger remue le passé d’une famille tranquille), Harmonium, prix du jury Un certain regard lors du dernier Festival de Cannes, dévoile progressivement une multitude de niveaux de lecture. Certes, on découvre qu’entre le prisonnier récemment libéré et le père de famille, il existe un secret qui explique en partie la sollicitude dont bénéficie le nouvel arrivant et justifie le lent travail de sape qu’il opère en séduisant la mère (à moins que ce ne soit l’inverse) et en s’attirant la confiance de la fille de 10 ans à qui il donne des leçons d’harmonium. La vengeance peut alors servir de justification à la destruction de cette famille. Mais celle-ci n’était-elle pas disjointe avant même la venue de l’étranger ? C’est le fond de la thèse défendue par le cinéaste, pour lequel la famille n’est qu’une illusion destinée à masquer la solitude fondamentale de l’être humain. Dans le rôle de l’intrus dont les motivations vont au-delà du bien et du mal, Tadanobu Asano (également à l’affiche de Silence, de Martin Scorsese) est le centre de gravité du film. Il exprime le chaud et le froid, le calme et la violence avec une égale économie de moyens. Le titre original, qui signifie « au bord du gouffre », reflète la philosophie du cinéaste qui consiste à s’approcher au plus près de son sujet, en évitant de tomber dedans. Sans l’ombre d’un doute, le résultat donne le vertige.

Gérard Delorme

LA REINE GARÇON ★★★☆☆

De Mika Kaurismaki

1632. Le roi de Suède meurt. Sa fille de six ans, Kristina, est appelée à régner, ce qu’elle fera à sa majorité sous la tutelle du chancelier Axel Oxenstierna. Sorte de reboot de La Reine Christine (1933) de Rouben Mamoulian, le film de Mika Kaurismaki célèbre à son tour la liberté d’esprit de ce monarque au féminin, amatrice d’hommes et de femmes, des arts et de philosophie -elle accueillit le paria René Descartes à sa Cour. Androgyne comme Greta Garbo, Malin Buska incarne cette féministe avant l’heure avec une intensité rare et un feu intérieur qui brûle l’écran.

Christophe Narbonne

POWER TO CHANGE – LA RÉBELLION ÉNERGÉTIQUE ★★★☆☆

De Carl-A. Fechner

Aujourd'hui plus que jamais, la transition énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables sont au centre des débats politiques et de l'opinion publique. Carl-A. Fechner, journaliste et cinéaste, est allé à la rencontre de héros du quotidien qui s'improvisent Don Quichotte modernes dans ce qu'ils considèrent comme la rébellion énergétique. Ils sont agriculteurs, ingénieurs, industriels, politiciens ou encore universitaires, et tous ont un point commun : celui de combattre l'utilisation des énergies fossiles. Chacun avec leurs méthodes et malgré leurs échecs aussi parfois, ils tentent d'offrir des alternatives à la consommation énergétique des masses populaires. A l'aide de ces rencontres, Carl-A. Fechner démontre que la prise de conscience de l'importance des énergies renouvelables est une véritable guerre des nerfs avec le lobbying mais aussi, et ça on le sait moins, dans les conflits armés. En plus d'être intelligible et didactique dans son propos, Power To Change sort des sentiers battus en matière de documentaire dans sa mise en scène lorgnant vers le techno-thriller trépidant.

François Rieux

PREMIÈRE A MOYENNEMENT AIMÉ

JAMAIS CONTENTE ★★☆☆☆

D’Emilie Deleuze

La chronique adolescente est un équilibre savant entre le portrait à fleur de peau et les péripéties tragicomiques, qui font vibrer la corde sensible du spectateur en le renvoyant à sa propre jeunesse. Emilie Deleuze en a conscience et fait d’Aurore, son héroïne, un être en colère : contre ses parents, contre les mecs, contre les filles, contre le système. Lorsqu’elle rencontre un ado musicien qui souhaite l’enrôler dans son groupe comme chanteuse, une porte s’entrouvre. La prendra-t-elle ou la refermera-t-elle ? Il n’y a finalement guère de surprises dans ce coming-of-age movie qui passe par toutes les figures imposées du genre (l’antagonisme mère-fille, le père démissionnaire, le gossebo un peu salaud mais pas trop). Si Léna Magnien est plutôt convaincante dans la peau d’Aurore, on ne peut pas en dire autant du reste du cast qui manque d’exubérance –à l’exception d’Alex Lutz en prof original.

Christophe Narbonne

PREMIÈRE N’A PAS AIMÉ

THE LAST FACE ★☆☆☆☆

De Sean Penn

Au Liberia et au Soudan du Sud, la love story contrariée entre une directrice d’ONG (Charlize Theron) et un chirurgien sexy fan des Red Hot Chili Peppers (Javier Bardem)… Sur le papier, le drame « médecins du monde » de Sean Penn faisait un petit peu peur. A l’écran, c’est encore pire, comme vous le savez peut-être si les échos du dernier Festival de Cannes sont parvenus jusqu’à vous. Sur la Croisette, en mai dernier, la presse internationale faisait un sort à The Last Face dès son carton d’ouverture – il est vrai particulièrement gratiné. On vous le cite de mémoire : « La violence de la guerre n’est comparable qu’à la brutalité des rapports entre un homme et une femme qui s’aiment d’un amour impossible ». Ah oui, quand même... L’hilarité générale avait ensuite laissé place à un immense sentiment d’abattement collectif, Penn ruinant l’élan altruiste et humaniste de son film, a priori louable, à force d’ethnocentrisme maladroit et de glamour dégoulinant. On évitera ici de tailler un nouveau costard au film (il a pris assez cher comme ça) et on vous suggérera en toute simplicité de passer votre chemin. Tiens, et si on en profitait plutôt pour dépoussiérer notre DVD de The Indian Runner ?

Frédéric Foubert

UN JOUR MON PRINCE ☆☆☆☆☆

De Flavia Coste

Deux fées québécoises débarquent à Paris, ville romantique par excellence, pour dénicher le Prince Charmant susceptible de réveiller la Belle au Bois Dormant en sommeil depuis cent ans. Pourquoi des fées québécoises dans un film français ? Pourquoi Catherine Jacob (troisième rôle) en gros sur l’affiche (affreuse) ? Pourquoi Pef avec des lentilles de contact marron-jaune ? Pourquoi ce film ?

Christophe Narbonne

Et aussi

Le divan de Staline de Fanny Ardant

Bairavaa de Bharathan

Wanderlust de Lou Occelli

Reprises

Le milliardaire de George Cukor

Le grondement de la montagne de Mikio Naruse

Commentaires