Arte diffuse ce western envoûtant de Nicholas Ray porté par la présence autoritaire de Joan Crawford. Devenu un classique incontournable, il a mis du temps avant d’être panthéonisé.

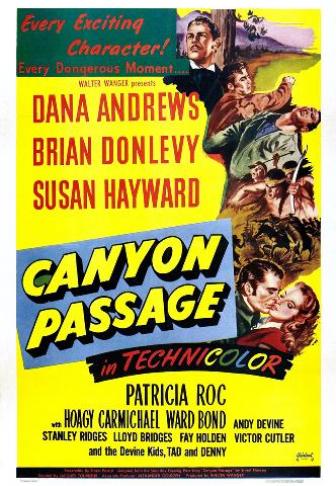

Martin Scorsese dans son histoire du cinéma américain parle du film ainsi : « Johnny Guitar est un exemple de film mineur qui s’est élevé au rang des films cultes. Il n’existe vraiment aucun film comme celui-là ! » Et de fait, ce western de 1954 signé Nicholas Ray ne ressemble à aucun autre, en tout cas pas aux canons du genre façonnés par Ford ou Hawks. S’il fallait lui trouver une filiation, ce Johnny Guitar serait le descendant quasi direct du Passage du Canyon de Jacques Tourneur (1946), film dont le modernité a changé la manière d’envisager la conquête de l’Ouest (donc la face du cinéma !). Les intrigues prisonnières d’un micro-territoire ne laissent quasiment plus de place aux chevauchées et aux règlements de compte. Le verbe remplace volontiers le poing et les balles. La psychologie intérieure rejaillit dans le cadre et retient l’action. Tout se passe désormais dans un espace confiné où hommes et femmes se débattent avec eux-mêmes. Il y a assurément une dimension théâtrale pleinement revendiquée. L’essentiel de Johnny Guitar se déroule ainsi dans l’immense pièce d’une salle de jeu perdue au milieu de nulle-part.

Dans un Ouest encore sauvage, l’arrivée prochaine du chemin de fer près du territoire où Vienna (Joan Crawford) a installé opportunément son casino-saloon, suscite la jalousie et les convoitises. Alors qu’une attaque de diligence vient d’avoir lieu, les notables du coin aidés par les représentants de l’ordre, tentent de déstabiliser Vienna. C’est à ce moment-là que réapparaît le mystérieux Johnny Guitar (Sterling Hayden), un homme solitaire dont le douloureux passé va bientôt ressurgir.

Si Scorsese parle de « film mineur », c’est pour mieux traduire l’aspect volontiers fauché de cette série B dont l’apparente désinvolture serait conforme à l’idée que l’on se fait d’une petite production hollywoodienne des fifties. Sauf, qu’ici, le minimalisme (l’intrigue se déroule sur 3 jours à peine), on l’a vu, tient plus d’une démarche intellectuelle qu’un pis-aller. Ray, pas tendre avec son propre film dont il est sorti usé, n’a jamais caché ses intentions : « J’avais décidé de violer toutes les règles du western. » Le cinéaste-rebelle dont c’est pourtant le deuxième long-métrage en couleur, hystérise ainsi les couleurs à la façon d’un mélodrame, privilégie les émotions à l’action et dézingue le machisme de l’Ouest en faisant du combat de deux femmes (Vienna-Crawford face à Emma-McCambridge) le cœur du drame. Il y a assurément du Douglas Sirk autant que du Joseph von Sternberg dans Johnny Guitar. Le jeune critique François Truffaut écrit dans Arts en 1955: « C’est un western rêvé, féérique, irréel au possible, délirant. » Plus loin, « C’est La Belle et la Bête du western, un rêve de l’Ouest. »

Et pourtant ce rêve a bien été un cauchemar. Joan Crawford plombe l’ambiance sur le plateau, exige plus de scènes, ne peut pas voir en peinture sa partenaire de jeu Mercedes McCambridge, au nom d’un ex-amant commun. L’immense actrice (dont Eva Green semble être la réincarnation) qui a eu une liaison avec Ray, mène en bateau le cinéaste, menace de quitter le plateau. Sterling Hayden, avec sa décontraction légendaire, regarde tout ça de haut, attendant que l’orage passe. « L’atrocité Johnny Guitar est finie, sortie, avec d’abominables critiques et un grand succès financier, écrit désabusé Ray à sa complice Hanna Axmann. La nausée a été ma rétribution, et je suis heureux pour toi que tu n’aies pas été là pour partager la souffrance. » Comment imaginer qu’un tel chaos ait pu engendrer ce face-à-face émouvant entre Vienna et Johnny, dans la pénombre du saloon où l’un et l’autre se remémorent leur amour passé. « Je t’en prie, mens, dis-moi que tu ne m’as jamais oubliée, que tu n’as toujours aimé que moi… » ? Comment imaginer possible également ce raffinement aussi outrancier qu’incongru au milieu d’un no man’s land primitif qui voit pourtant Crawford dans une robe blanche de conte de fée attendre ses ennemis tout en jouant du Beethoven sur son piano ?

Ce Johnny Guitar s’embrase littéralement à l’écran (l’incendie du saloon déchire l’espace et brûle le cadre à jamais) et finit de nous emporter avec la chanson-titre roucoulée in fine par la voix douce de la torch singer, Peggy Lee : « Play the guitar, play it again, my Johnny. Maybe you're cold but you're so warm inside. I was always a fool for my Johnny. For the one they call Johnny Guitar. Play it again, Johnny Guitar… » Imparable.

Philippe Garnier : "Sterling Hayden, c’est plus que les films"

Commentaires