Première

par Gérard Delorme

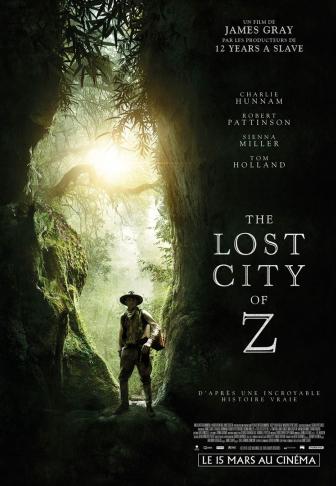

James Gray change de registre mais reste fidèle à ses obsessions.

En apparence, The Lost City of Z ressemble à une rupture dans la filmographie de James Gray : les habituels descendants d’immigrés juifs d’Europe de l’Est ont laissé la place à un hobereau britannique en quête de respectabilité. Le changement de milieu n’est pas seulement social, mais aussi géographique : finis les décors urbains de plus en plus confinés (dans The Immigrant, on ne voyait presque jamais le ciel), bienvenue dans une jungle plus primitive et spacieuse. Pour autant, Gray a trouvé dans le livre documentaire de David Grann, qui retrace le parcours d’un explorateur obsessionnel, un réservoir de thèmes qu’il connaît par coeur : la soif de liberté, le destin, la famille, l’hérédité, l’obsession. De même que dans ses précédents films, où les personnages cherchaient, en vain, à s’affranchir de leur déterminisme social, c’est la même motivation qui anime le jeune officier Percy Fawcett, soumis à un cruel mépris de classe comme on le voit au début du film. Il vient de tuer un cerf à la chasse (clin d’oeil à Voyage au bout de l’enfer), et alors que la coutume voudrait le voir invité à la table des élites, un sycophante rappelle que ce serait inconvenant puisque Fawcett a été « quelque peu infortuné dans le choix de ses ancêtres » (son père était alcoolique). C’est donc dans l’espoir de laver le nom de sa famille qu’il accepte une mission de cartographe en Amazonie (travail qui cache des préoccupations plus politiques visant à préserver les intérêts de l’Empire). Au cours de l’expédition riche en dangers, il est saisi par le virus de l’aventure au point de se transformer en Sysiphe de l’exploration : est-il accro au risque ou croit-il réellement à l’existence d’un Eldorado ?

Les liens du sang

Parallèlement à son histoire, le livre de Grann raconte aussi l’obsession du journaliste courant après son sujet. James Gray fait la même chose : en s’identifiant à l’explorateur (jusque dans ses difficultés à financer ses projets), il livre en filigrane le portrait d’un cinéaste en perpétuelle quête de nouvelles formes. Le résultat est somptueux et passionnant, même si Gray creuse son sillon en illustrant une nouvelle fois son thème de prédilection, les irréductibles liens du sang. On peut imaginer que, comme les précédents héros du cinéaste, Fawcett cherchait à échapper à sa famille en allant dans la jungle. Mais c’est pour mieux revenir vers les siens. De ce point de vue, les épisodes domestiques, qui voient l’explorateur retrouver sa femme (Sienna Miller) et ses enfants, prennent une importance inédite dans ce genre de récit. Et comme toujours chez Gray, la balance finit par pencher du bon côté : après une phase de révolte motivée par les absences répétées de Fawcett, son fils aîné finit non seulement par se réconcilier avec son père, mais adopte sa cause.

Opéra dans la jungle

Le sujet est tellement dense que Gray a du mal à tout faire tenir sans dépasser les deux heures vingt-et-une. Il a donc fait des choix drastiques, procédé à des coupes, des ellipses et des raccourcis potentiellement frustrants. Le spectateur peut compenser en s’appuyant sur les références littéraires (Conrad ou Kipling, dûment cité), et cinématographiques (John Huston, mais aussi Cimino, Coppola, Herzog) qui aident à saisir l’intention des scènes à défaut de les savourer pleinement. Ce recours facultatif à la citation ne fait pas de Gray un cinéaste postmoderne pour autant. Sa mise en scène est essentiellement classique, et le résultat de sa collaboration avec son compositeur habituel Christopher Spellman et le chef opérateur Darius Khondji (qui a tourné en pellicule), évoque davantage un opéra dans la jungle que le traditionnel film d’aventures. Dans son prochain, il s’attaquera à la science-fiction. On l’attend avec intérêt.