Ce qu’il faut voir en salles

L’ÉVÉNEMENT

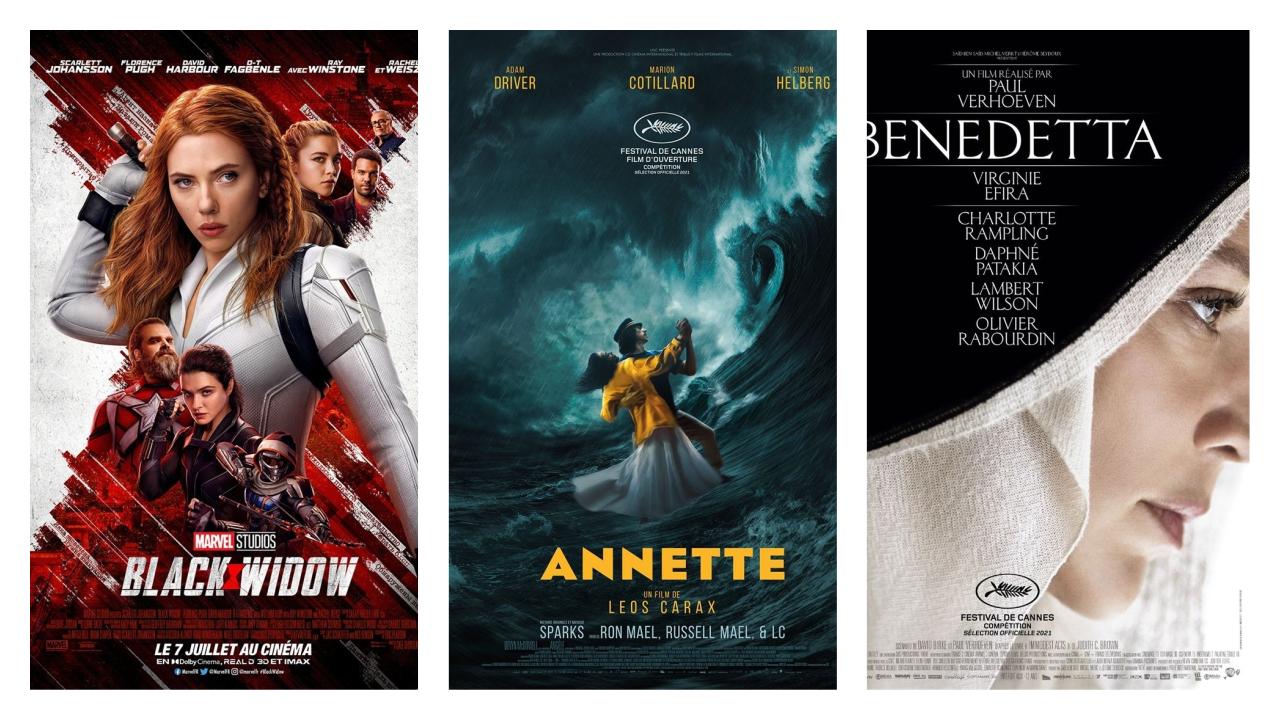

BLACK WIDOW ★★★☆☆

De Cate Shortland

L’essentiel

Même si le tant attendu film solo consacré à Scarlett Johansson est loin d'être parfait, revoir du Marvel sur grand écran après en avoir été sevré pendant tant de mois fait un bien fou

Voici donc le spin-off consacré à la super-espionne incarnée par Scarlett Johansson. Sans spoiler, nous voici donc entre Civil War et Infinity War, quand Natasha Romanoff se planquait des autorités terriennes pour cause de non-respect des accords de Sokovie. La promesse du film est ainsi d'explorer le passé de la Veuve noire, de la doter d'une famille et d'une vraie épaisseur. Du côté familial, c'est réussi, puisque le film ne s’envisage pas tellement comme un émouvant adieu à Black Widow mais comme l’assurance de la continuité via les liens du sang : la formidable Florence Pugh, qui incarne la sœur de Natasha, est bel et bien taillée pour la reprise, et on s'attend à ce que les fans tombent aussi raides dingues de Red Guardian, le Captain America russe incarné par un David Harbour beauf et rigolard.

Mais, si on creuse plus profondément, est-ce qu'il se passe quelque chose du côté du cinéma ? L'ouverture de Black Widow laisse de grands espoirs : nous sommes en 1995, et une famille d'espions russes (devinez qui) inflitrés en Ohio est grillée et doit s'échapper en pleine nuit. Le rythme monte petit à petit, la caméra nous entraîne dans une course-poursuite entre un avion de tourisme et une horde de flics... Mais après cela, Black Widow retombera vite sous les effets de la Formule Marvel, rempli de bastons numériques sur fond vert sans doute précalculées par des concept designers avant même que la réalisatrice Cate Shortland ne s'empare du projet. La personnalité du film se dilue peu à peu alors que la Formule prend le contrôle. Et pourtant malgré tout, Black Widow, c'est pas mal, c'est sympa, ça fait même un peu du bien, même si ça n'est pas aussi grand que ça voudrait l'être. Pas un point final au passage de Scarlett dans le MCU (on prévoit déjà de la revoir, elle et Florence Pugh), mais une parenthèse, un épisode spécial qui se voit avec plaisir mais ne laissera pas de profonds souvenirs.

Sylvestre Picard

Lire la critique en intégralitéPREMIÈRE A ADORE

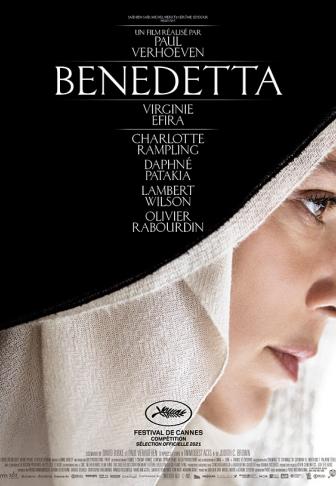

BENEDETTA ★★★★☆

De Paul Verhoeven

D’abord chef de file du cinéma néerlandais des seventies, puis artisan de blockbusters rutilants à Hollywood, voici Paul Verhoeven depuis peu réinventé, à la surprise générale, après le long silence qui avait suivi Black Book, en cinéaste bien de chez nous, tournant des drames césarisés avec Isabelle Huppert. Cette capacité d’adaptation, qui tient presque de l’entrisme, est assez impressionnante, et, après Elle, voici Benedetta qui s’offre à nous dans des habits très chics de « film à César » : casting luxueux emmené par la plus grande star féminine du moment (Virginie Efira), reconstitution d’époque fastueuse… Benedetta a la facture d’une grosse production historique mais parler d’académisme serait aller un peu vite en besogne, le film tenant en même temps à fond son programme de « Verhoeven movie » gaillard et déchaîné, nourri d’anarchisme anticlérical, farci de scènes chocs, dénudant allégrement ses actrices, dans un pandémonium qui ne ressemble pas franchement non plus au tout-venant du cinéma d’ici.

A l’origine de Benedetta, il y a un livre de Judith C. Brown, Sœur Benedetta, entre sainte et lesbienne. L’ouvrage raconte la vie de cette religieuse italienne du XVIIème siècle qui, au couvent de Pescia, en Toscane, tombait régulièrement dans des extases mystiques, conversait avec Jésus, fut prise pour une sainte, puis soupçonnée d’être une affabulatrice, avant de choquer les autorités religieuses quand furent découvertes ses relations sexuelles avec une autre sœur du couvent, Bartolomea (interprétée dans le film par la stupéfiante Daphné Patakia). Verhoeven y a trouvé la matière d’un nouveau portrait de femme insaisissable, impénétrable. Une sœur de la Jennifer Jason Leigh de La Chair et le Sang, de la Sharon Stone de Basic Instinct et de l’Isabelle Huppert de Elle. C’est une excellente histoire, dans un registre historique et romanesque à la Black Book, que Verhoeven raconte dans un crescendo assez maîtrisé, servi par des comédiens en grande forme. Sans retrouver bien sûr la furia terminale de La Chair et le Sang (son chef-d’œuvre dans le registre médiéval et, sans doute, son chef-d’œuvre tout court), il organise un chaos jouissif, où triomphent ses manières iconoclastes. Ses provocations paraîtront parfois un peu faciles (la statuette de la Vierge transformée en sex-toy), mais, après tout, il n’a jamais été réputé pour faire dans la dentelle. A 82 ans, Paul Verhoeven, moraliste autant qu’entertainer, continue de péter le feu.

Frédéric Foubert

Lire la critique en intégralitéPREMIÈRE A AIME

ANNETTE ★★★☆☆

De Leos Carax

Le tant attendu nouveau Carax s'ouvre avec une énergie enthousiaste. Un pur début de comédie musicale dans Los Angeles réunissant l'ensemble du casting de l'histoire à venir et les Sparks qui en ont signé la BO. Comme un ultime souffle libérateur avant une plongée en eaux troubles. En l'occurrence une histoire d'amour passionnelle avec tout ce que cela implique de hauts (plutôt rares) et de bas (de plus en plus tragiques). Lui, Henry, est un comédien de stand- up à l'humour ironique dévastateur. Elle, Ann, une cantatrice de renommée internationale. Un couple glamour qui fait la une des journaux people avant que la naissance de leur premier enfant, la singulière Annette qui va connaître un destin exceptionnel, vienne bouleverser leurs vies et faire tout imploser dans leur union

Voilà pour la base de l'intrigue. Pour le reste, comme dans tout Carax qui se respecte, à chacun son interprétation. De notre côté, on y a vu une réflexion désenchantée sur le besoin de reconnaissance rendu encore plus problématique quand on est en couple et que la réussite de chacun se produit à des rythmes différents. Les trouvailles visuelles succèdent aux mouvements de caméra inventifs. Mais comme souvent chez Carax, l'émotion peine à traverser l'écran. Comme si le soin extrême apporté à la fabrication étouffait le reste. Seule, en fait, Marion Cotillard réussit à allumer cette flamme. Comme elle le fait à chacun de ses voyages aux pays des auteurs, elle réussit à la fois à disparaître dans leur univers et à l'emmener plus loin. Quand elle paraît, une magie opère, offrant cette main tendue au spectateur qui manque souvent au cinéaste. Avec Annette, pro et anti Carax devraient donc camper sur leur position. Mais le spectacle vaut le coup d'oeil et n'a pas volé son invitation dans la compétition cannoise.

Thierry Cheze

Lire la critique en intégralitéLES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ERE ★★★☆☆

De Joel Crawford

Huit ans après le premier volet signé Chris Sanders et Kirk De Micco, les Croods reviennent et ont besoin d’un nouveau logement. La petite troupe préhistorique tombe sur un coin de paradis entouré de murs, où vit déjà une autre famille, les Bettermans, un cran au-dessus sur l’échelle de l’évolution. Ce petit scénario prétexte permet de confronter deux mondes que tout oppose (grossièrement, de prétendus beaufs et des CSP+ bon chic bon genre). Ça pourrait sembler faiblard, mais le réalisateur Joel Crawford en fait une querelle de voisinage délirante où s’invitent des tigres à dents de sabre et autres animaux géants. Le film file à la vitesse de l’éclair, enchaîne les gags hilarants (même pour les plus grands). C’est un peu le bordel, mais le fun l’emporte sur tout. Un divertissement noble, fait avec beaucoup de coeur et de malice.

François Léger

MOFFIE ★★★☆☆

De Oliver Hermanus

Voyage au bout de l’enfer pourrait être le sous- titre du nouveau Oliver Hermanus (lauréat de la Queer Palm 2011 avec Beauty). L’enfer vécu par Nicholas un ado, forcé comme les blancs sud- africains de son âge dans les années 80, à accomplir un service militaire de deux ans puis envoyé sur le front au sud de l’Angola pour défendre l’apartheid. Moffie est un récit initiatique à marche forcée entre brimades, insultes, humiliations où règnent en maître un racisme et une homophobie brandies en étendard dans un processus terrible de déshumanisation. Et où Nicholas tente de cacher son amour pour les garçons. Pour traduire la laideur répugnante des situations, Hermanus a privilégié une beauté formelle extrêmement maîtrisée. Ce contraste est aussi puissant que saisissant, comme le mariage entre Full Metal Jacket et Beau travail. Sans être écrasé par ces références, ce qui en dit long sur sa qualité.

Thierry Cheze

FISHERMAN’S FRIENDS ★★★☆☆

De Chris Foggin

Au départ, il y a une histoire vraie. Celle des Fisherman’s friends, un groupe de pêcheurs de Cornouailles qui, découvert par un animateur de la BBC en vacances dans le coin, s’est retrouvé produit par Universal à truster les sommets des charts avec leur album de chansons de marins. Chris Foggin revisite cette success story pour signer une de ces comédies sociales dont les Britanniques ont le secret, dans la lignée de Full Monty ou Calendar girls avec sa confrontation entre l’Angleterre des grandes villes et des petits villages qui s’achève par un hymne à transcender les a priori. Dire que Fisherman’s friends révolutionne le genre serait mentir mais on se laisse gagner par l’excentricité savoureuse de ses personnages et le charme suranné d’un récit que Foggin a fait le choix juste de traiter au premier degré, sans jouer au petit malin. Les amateurs de feel good movies seront comblés.

Thierry Cheze

IRMÃ ★★★☆☆

De Vinicius Lopes et Luciana Mazeto

Que raconte précisément Irmã ? L’histoire de deux sœurs qui traversent le Brésil à la recherche de leur père alors que la maladie de leur mère s’aggrave ? Ou celle de notre planète sous la menace d’un astéroïde ? Entre récit initiatique et film d’anticipation, les Brésiliens Vinicius Lopes et Luciana Mazeto ont eu la riche idée de ne pas choisir. L’infiniment grand et l’infiniment petit se côtoient harmonieusement dans Irmã au fil d’un récit où le travail poétique sur la lumière tisse un lien entre ces deux univers à travers cette idée d’une double fin d’un monde pour ces héroïnes attachantes de complexité s’apprêtant à quitter l’enfance comme pour notre bonne vieille Terre puisque la catastrophe annoncée permettra forcément la naissance d’un nouveau cycle. Le tout sans dialogue sursignifiant ou mise en scène démonstrative. Un premier film épatant.

Thierry Cheze

KUESSIPAN ★★★☆☆

De Myriam Verreault

Sorti en 2011, le livre éponyme de Naomi Fontaine romançait sa vie de jeune femme innue -du nom d’un peuple indien du Québec. Une évocation plutôt qu’une histoire qu’il a fallu retravailler pour aboutir au film. On y suit deux adolescentes inséparables, Mikuan et Shaniss, aux trajectoires opposées : la première rêve d’émancipation (elle écrit et veut aller à la grande ville pour étudier) quand la seconde est déjà mère et compagne d’un mauvais garçon. Le propos dramatique -déjà vu- est moins intéressant que l’aspect documentaire du film qui montre le quotidien des Innus, somme toute semblable au nôtre mais entravé par les préjugés et un déterminisme social têtu. Dans les rôles principaux, les débutantes Sharon Fontaine-Ishpatao et Yamie Grégoire sont impressionnantes de naturalisme et de sincérité.

Christophe Narbonne

Retrouvez ces films près de chez vous grâce à Première GoPREMIÈRE A MOYENNEMENT AIMÉ

JE VOULAIS ME CACHER ★★☆☆☆

De Giorgio Diritti

Giorgio Diritti aime explorer le passé trouble de l’Italie. Après L’homme qui viendra sur le massacre de Marzabotto pendant la seconde guerre mondiale, le cinéaste met ici en lumière le parcours du peintre Antonio Ligabue, un homme qui a vécu toute sa vie, rejeté de tous, incompris, interné pour troubles mentaux. Qu’il est difficile de filmer la peinture ! C’est sûrement la raison pour laquelle Diritti met plus en avant la souffrance de l’homme – dans des scènes qui tirent parfois en longueur- que la magnificence des tableaux de l’artiste et de son travail de la matière. Restent la performance magistrale d’Elio Germano, récompensé à juste titre pour ce rôle au dernier festival de Berlin, et l’occasion de découvrir un peintre majeur du XXè siècle.

Sophie Benamon

LA SAVEUR DES COINGS ★★☆☆☆

De Kristina Grozeva

On avait découvert le binôme bulgare, Kristina Grozeva et Petar Valchanov en 2016 avec leur tragi-comédie Glory, satire de la société déboussolée de leur pays. Le héros se retrouvait déjà en butte à un héritage paternel encombrant. Bis répétita avec La Saveur des coings. Le personnage principal, Pavel, doit, lui, composer avec les humeurs et les égarements de son vieux père, traumatisé par la mort récente de sa femme. Situé comme Glory, dans la province bulgare, le récit entend montrer la folie douce dans les campagnes où certaines superstitions permettent de soulager des âmes égarées. Si l’ouverture laisse supposer une farce slave avec des envolées baroques, les cinéastes préfèrent opter pour le road-movie doux-amer au risque de dévitaliser complétement l’ensemble. Ils ne parviennent jamais vraiment à retrouver le charme débraillé de leur premier opus. Dommage.

Thomas Baurez

TAKE ME SOMEWHERE NICE ★★☆☆☆

De Ena Sendijarevic

Le réalisme magique… Voilà le ton paradoxal dans lequel évolue ce premier long métrage dont l’héroïne entreprend un voyage des Pays- Bas (où elle vit) vers la Bosnie (où elle est née) pour retrouver un père qu’elle n’a jamais connu. Ce road- movie en forme de récit initiatique sera, pour cette jeune femme accompagnée de son cousin et son meilleur ami, une quête de son identité profondément – ou plus précisément de ses identités multiples. L’ambiance pop des images et le ton pince sans- rire du récit viennent percuter les traumatismes toujours présents d’une guerre civile meurtrière. Cet entre- deux reflète parfaitement l’état d’esprit de l’héroïne, en pleine construction, aussi butée qu’attachante. Mais Take me somewhere nice se perd dans une cérébralité qui l’empêche de lâcher les chevaux et de s’abandonner à cette folie douce qu’il ambitionne

Thierry Cheze

Et aussi

La Chapelle du diable de Evan Spiliotopoulos

Reprises

Charade de Stanley Donen

Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore

Commentaires