Décryptage de son rôle inoubliable chez Philip Kaufman, en 1978.

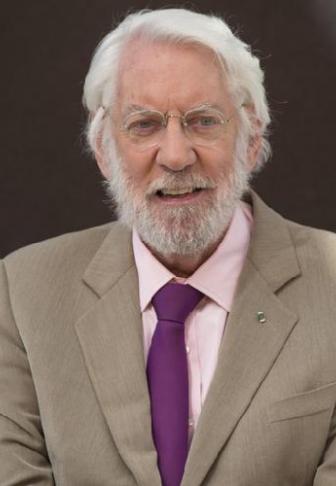

Cet article "Classics" a été publié dans le Première n°551 (mai 2024). Nous le partageons en ligne en hommage à son acteur principal, Donald Sutherland, disparu cette semaine à l'âge de 88 ans.

Un peu Nouvel Hollywood, un peu horreur, mais jamais trop série B ni auteur, L’Invasion des profanateurs ne serait-il pas un film entièrement piloté par sa star, le superbe Donald Sutherland ? Alors que le film ressort en 4K, Première a mené l’enquête sur la paternité de ce drôle d’objet.

Par François Grelet

L’immense Donald Sutherland est mortLast Moustache Parano

Il a fallu onze ans pour qu’Invasion of the Body Snatchers de Don Siegel parvienne à trouver son chemin jusqu’aux salles françaises. Pas tout à fait un hasard : onze ans, c’est aussi le temps dont le film aura eu besoin pour passer du statut de petite série B à celui de grand classique télé – cette métamorphose inattendue justifiant probablement son export tardif.

En traversant l’Atlantique en 67, les « voleurs de corps » du titre VO sont devenus des « pro fanateurs de sépultures » : une traduction à ce point bon marché qu’elle peut expliquer à elle seule pourquoi le thème des « body snatchers » n’a jamais vraiment pris chez nous. Il faut préciser que ce thème n’est pas des plus limpides puisqu’il présente une race d’aliens « végétaux » qui contaminent grâce à leurs spores de sympathiques Terriens, qu’ils peuvent ensuite répliquer dans des cosses géantes (mais uniquement durant leur sommeil). Résultat de ce processus : un duplicata parfait, dépourvu de tout sentiment ou d’émotion, et dont l’apparition réduit en poussière le modèle original.

Ce concept a été élaboré dans un roman de gare signé Jack Finney, puis approfondi et popularisé par le film de Don Siegel, ainsi que ses trois pseudo-remakes et ses nombreuses variations. Il a fini par tellement s’incruster dans l’inconscient collectif anglo-saxon qu’on utilise désormais là-bas le terme « pod people » (les gens-cosses) pour désigner des individus au conformisme froid, au pas pressé et au manque d’humanité.

Il n’a fallu que trois mois à L’Invasion des profanateurs (tout court), réadaptation lointaine du livre et du film original, pour débarquer dans les cinémas français. Mauvais timing : Le Gendarme et les Extraterrestres sortait exactement au même moment, février 79, et il ne pouvait vraisemblablement pas y avoir de place dans les salles hexagonales pour deux œuvres exhibant des aliens polymorphes. Celle signée par Jean Girault attira plus de 6 millions de nos compatriotes, tandis que celle conçue par Philip Kaufman n’en intrigua qu’à peine 250 000. Un bide cosmique.

À l’époque, la science- fiction « E.T. » était pourtant très à la mode (Rencontres du troisième type, Alien ou Superman, tous apparus dans le même delta entre fin 77 et mi-79), mais sur nos terres la légende des « body snatchers » ne resterait qu’une affaire de cinéphiles. Pas de « gens-cosses » dans Le Petit Robert, non merci l’ami. Les autres adaptations officielles du livre de Finney, qu’elles soient imaginées par un cinéaste branché (le Body Snatchers d’Abel Ferrara en 93) ou portées par un casting panzer (Invasion, 2007, avec Nicole Kidman et Daniel Craig), n’ont rien changé à ce constat, personne n’a jamais eu envie de voir ça chez nous.

Manifeste esthétique

Symbole de cette décote locale, L’Invasion des profanateurs n’existe en France que dans un triste Blu-ray, déjà obsolète au moment de sa parution en 2017, tandis que les Anglo-Saxons ont droit de leur côté à deux éditions en ultra-haute définition. La première a été publiée par les Américains de Kino Lorber en 2021, la seconde est arrivée depuis peu via les Anglais d’Arrow. Le master est identique, mais les Brits ont poussé le bouchon un peu plus loin que les Yankees. Leur packaging est somptueux, ce sont de vrais fétichistes, et leur image est supérieurement encodée, texturée, détaillée. Ça ne relève pas de la broutille puisque le chef op Michaël Chapman, tout juste échappé de Taxi Driver et prêt à enchaîner sur Raging Bull, faisait se télescoper le look du Nouvel Hollywood (caméra mobile, obsession « bitume et néons », pellicule pleine de grain) à celui du film noir des années 50 (cadres obliques, focales déformantes, ombres portées).

L’Invasion des profanateurs est avant tout un incroyable manifeste esthétique, un sommet de cinéma fusion, un geste avant-gardiste effectué dans le confort d’une mini-major (la United Artist), c’est ce qui saute le plus aux yeux en retombant sur cette copie faramineuse. Ce constat le distingue de fait de son prédécesseur, série B affûtée et parabole politique, ou des deux autres adaptations (le Ferrara est un étonnant exercice de style en mode « super artisan » et Invasion, un blockbuster obèse et mutant conçu par des exécutifs).

On retrouvera ainsi un peu de l’influence du film dans plusieurs classiques de la trouille 90s comme Le Maître des illusions de Clive Barker ou L’Antre de la folie de Carpenter – où se télescopent également néo-noir et grosse parano. Mais ce pas de deux entre rétro et futur, doubles gluants et auteurisme, a semble-t-il condamné cet objet à occuper une place bâtarde dans l’histoire du cinéma, à l’image de son auteur, l’irrégulier et insaisissable Philip Kaufman (qui allait enchaîner avec une sorte d’anti-American Graffiti, Les Seigneurs, puis irait s’atteler à l’écriture des Aventuriers de l’arche perdue pour… George Lucas !).

Bien que dépeignant en toile de fond la fin des idéaux hippies, son Invasion… ne relève pas vraiment de l’allégorie politique comme son aîné, et se contente d’exposer un groupe de quatre Américains, un peu intellos, un peu démocrates bon teint, en proie à ce qu’ils imaginent d’abord être une crise de paranoïa dans la ville la plus progressiste du monde, avant de se faire photocopier par des aliens hurleurs… Pas vraiment un truc pour vidéoclub donc, ni une production à Oscars. Ce n’est pas non plus un temps fort du Nouvel Hollywood ou une folie body-horror. Mince, mais quel est donc l’ADN de ces Profanateurs ?

Pourquoi Donald Sutherland voulait absolument jouer le président Snow dans Hunger GamesParanoïa 70s

S’il fallait à tout prix l’intégrer à un corpus, on pourrait regarder le film de Kaufman comme le premier chapitre d’une tendance industrielle où apparaîtraient aussi The Thing (82) et La Mouche (84). Trois films d’horreur-auteur, trois remakes « A » de séries B tournées dans les années 50. Mais tout cela en dit finalement plus sur les méthodes de l’époque que sur les œuvres en elles-mêmes. On pourrait alors suggérer que L’Invasion des profanateurs se présente comme le dernier volet d’une trilogie qui s’intitulerait, disons, « Donald Sutherland et la paranoïa ». Imaginons qu’elle débute en 71 dans le New York de Klute, signé Alan J. Pakula, se poursuit en 74 dans la Venise de Ne vous retournez pas de Nicolas Roeg, et se conclue évidemment en 79 dans un San Francisco colonisé par les extraterrestres. Au-delà de cette décennie, qu’ils occupent d’une extrémité à l’autre, les trois films ont donc en commun ce sentiment aigu de paranoïa typique de leur temps ainsi que leur vedette, Donald Sutherland. Dans Klute, il interprétait un enquêteur lessivé et traqué, un personnage à mille lieues des rôles de rebelles un peu zinzins, un peu babas, qui avaient fait sa notoriété – dans M.A.S.H. ou De l’or pour les braves, par exemple. C’est cette facette-là qui fut convoquée dans Ne vous retournez pas, où il jouait cette fois un papa endeuillé poursuivi par un « fantôme » au milieu des vaporettos et des églises byzantines. Manteau long, permanente spectaculaire et moustache-chevron, Sutherland devenait non seulement un héros de tragédie, mais aussi un look. Un look à frisettes tellement inoubliable et identifiable que Philip Kaufman lui demandera de le ressortir cinq ans plus tard, avant de lui lancer une colonie d’aliens aux trousses. Pour l’éclairer dans les quartiers les moins accueillants de San Francisco, ne restait plus qu’à emprunter à Pakula, non pas son chef opérateur, l’immense Gordon Willis, mais celui qui était son cadreur et disciple sur Klute, Michael Chapman. La boucle (de cheveux) semblait bel et bien bouclée.

Tous ces éléments mis bout à bout relèvent peut-être de la simple et authentique coïncidence, mais laissent aussi apparaître une saga dont le lien tient à travers une solide politique de l’acteur. Il faut donc bien préciser que Sutherland est ici à son sommet. Dans les trois films, il trimballe merveilleusement sa grande carcasse privée de sommeil et de beau temps. Sa voix lamento, sa diction « patate chaude » et son regard triste font à chaque fois chavirer les plus belles comédiennes de l’époque (dans l’ordre : Jane Fonda, Julie Christie et Brooke Adams), mais lui finit toujours par perdre la fille – et même quand on croit qu’il a gagné, comme dans Klute, eh bien il perd ! Il devient de fait autre chose qu’une simple incarnation de la paranoïa 70s, probablement l’une des figures romantiques les plus bouleversantes et les plus inattendues du cinéma américain. Son charme est dévastateur, son talent à la limite de l’insolence. Pas étonnant au fond qu’ils aient tous voulu, un jour ou l’autre, avoir la peau de Donald Sutherland.

Orgueil et Préjugés vu par Donald Sutherland : "C’est l'un de mes films préférés parmi tous ceux que j'ai pu faire"

Commentaires