Américains, français, suédois et coréens, sortis en salles ou vus en streaming, voici nos préférés de cette année ciné, avec la Palme d'or en figure de proue.

Voici comme promis les films qui ont le plus marqué la rédaction de Première en 2019, du n°10 au premier, critiques à l'appui.

1. Parasite, de Bong Joon-Ho

"Comme dans ses films précédents, Bong s’amuse donc avec les genres, reprenant les codes du home invasion, construisant un simili film de casse (avec recrutement des membres et mise en place d’un plan infaillible) et troussant une farce où les chamailleries de la famille deviennent le ressort de scènes de comédie d'un film qui est au fond aussi drôle qu'inquiétant. Car, malgré l’humour dévastateur du début, Parasite devient vite un film à suspens où la tragédie le dispute à la bouffonnerie : quand le destin s’abat sur cette maison de rêve le film bifurque vers la métaphysique et l’absurde kafkaïen. Tout cela est comme toujours chez le cinéaste, mis en boite avec une maestria furieuse : les lents travellings dans la maison, la photographie glacée et luxuriante, le jeu subtil des acteurs entre agitation et hébétude, l'efficacité cinglante des cadres et la structure quasi théâtrale de la dramaturgie font de ce Parasite une oeuvre jubilatoire en même temps qu'un instrument critique redoutable."

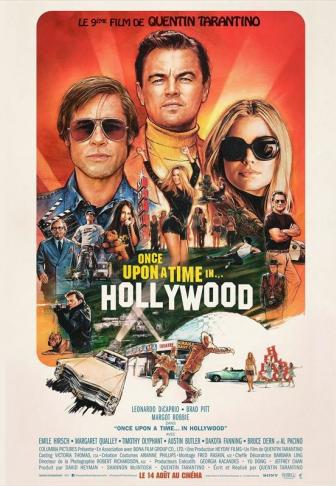

2. Once Upon a Time... in Hollywood, Quentin Tarantino

"Once upon a time... in Hollywood est un requiem. D’où l’effort maniaque de reconstitution, comme si on y était, comme si tout était encore là, tel quel, lieux, rêves, gens, passé, futur. Le film visite des endroits légendaires du L. A. sixties, des plateaux où se tournaient des séries western, des drive-in, des salles de cinéma célèbres, des boulevards (Sunset, Hollywood) dont toutes les enseignes, ou presque, ont changé depuis. Ce monde disparu, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et la caméra de Quentin Tarantino s’y promènent, croisant des fantômes, des fantasmes, des sosies et des ombres. Une jolie hippie à prendre en stop, parce qu’il n’y a pas de mal à ça, ni de raison d’avoir peur ; une mini-actrice de 8 ans à prendre en grippe, parce qu’elle blablate trop (comme dans un film de Tarantino) ; une starlette de comédies à prendre en photo, à l’entrée du cinéma où elle va regarder l’un de ses propres films, avec les yeux grands ouverts de la gosse qu’elle est encore, à 26 ans, peu avant que le soleil ne se couche définitivement sur une certaine idée du mythe californien."

3. Une vie cachée de Terrence Malick

" Écrire sur Terrence Malick est une tâche délicate. Alors, autant revenir aux fondamentaux. Et à quelques certitudes : on n’est pas près d’oublier la projection cannoise d’Une vie cachée. Après quelques images, les yeux mouillés, les pupilles dilatées, on savait qu’on n’oublierait jamais cette séance."

4. Midsommar, d'Ari Aster

"De loin, Midsommar ressemblerait presque à l’antithèse absolue d’Hérédité, le film qui a propulsé son auteur Ari Aster en nouveau maître de la terreur filmique il y a à peine plus d’un an : ouvertement solaire et lumineux alors que le premier errait dans l’obscurité et les ténèbres, aéré et champêtre quand l’autre jouait la carte de la réclusion claustro, centré sur l’histoire d’un couple de millenials et non plus sur la transmission du mal au sein d’une famille nucléaire à l’ancienne… Mais, à y regarder de plus près, Midsommar, c’est surtout Hérédité continué par d’autres moyens. Un parfait complément de programme, qui enfonce le clou des ruminations névrotiques cauchemardesques d’Ari Aster, ce trentenaire blafard ressemblant au rejeton démoniaque de Todd Solondz et Lars von Trier. C’est un deuxième film idéal, une face B encore plus séduisante et barrée que la face A."

5. Sorry to Bother You, de Boots Riley

"C’est un film comme on en voit peu : plein comme un oeuf, tour à tour hargneux, hilarant, subversif, maladroit, expérimental... fou. Un joyeux bordel qui suinte la rage et l’urgence d’un cinéaste bien décidé à envoyer à l’écran tout ce qu’il a sur le coeur, de peur qu’on ne le laisse plus jamais réaliser autre chose. Boots Riley, rappeur d’Oakland de 47 ans hautement politisé, signe un premier long métrage à la légèreté feinte, la mue d’un working class hero gentiment déphasé en nouveau riche, persuadé que seuls l’argent et l’ascenseur social combleront son angoisse existentielle."

6. The Irishman, de Martin Scorsese

"Malgré le dispositif complexe (flash-back dans les flash-back, voix off qui n’en est pas vraiment une, effets spéciaux intrusifs, quasi-absence de mouvements de caméra), le film prend. La bascule a lieu autour d’une heure, quand Jimmy Hoffa (Al Pacino) entre dans la danse, offrant au film son sujet, ses thèmes (loyauté, trahison, impossibilité de choisir son destin) et son centre de gravité. Depuis le début, Sheeran ne racontait pas sa vie, il répondait à une question sur la disparition (jamais résolue) du grand leader syndical, prenant simplement la peine de donner un minimum de contexte. Alors, tout devient limpide : la lenteur, le tristesse, l’approche lugubre choisie par Scorsese pour capter un pan d’Histoire américaine. On croyait voir le joyeux dernier tour de piste des spécialistes du film de mafia et assister au miracle de leur rajeunissement, on se retrouve à constater leur vieillissement, la cruauté du temps qui a passé et qui laisse un goût de poudre sèche dans la bouche."

7. Grâce à Dieu, de François Ozon

"On pourrait voir Grâce à Dieu comme un Spotlight français, comme un épigone du Tom McCarthy mais envisagé du point de vue des victimes. Pourtant, ce serait diminuer sa puissance de feu. On y trouve bien la même mise en scène précise, à la ligne claire inspirée. Le rythme de l’enquête qui avance à coups d’entretiens de victimes et de dévoilements progressifs. Mais à l’inverse de Spotlight, Ozon prête plus de chair à ses protagonistes qu’à l’intrigue et son récit s’enfonce dans les souterrains de leurs personnalités grâce à un choix de mise en scène phénoménal. Le film utilise un genre de cinéma différent pour chaque victime. Il y a le journal intime pour Alexandre, avec cette voix off entêtante, cette neutralité pointilleuse et une manière de compter (les actes, les dossiers, les jours) quasiment obsessionnelle. Le thriller pour le personnage de Denis Ménochet, dont toute la vie, la prise de conscience et la trajectoire passent par le corps, la vitesse, l’action. Et on glisse au segment de Swann Arlaud, meurtri, incapable de mettre des mots sur ses tourments, son malaise, sa violence qu’Ozon filme sur le mode du mélo sauvage et douloureux."

8. Trainé sur le bitume, de S. Craig Zahler

"Installez-vous confortablement. Prenez une grande inspiration, lovez-vous dans votre fauteuil. Le voyage va être long et risque de cogner sec. Plus de 2 h 40, pour être exact. D’ailleurs, pour nous mettre à l’aise, le réalisateur a tout prévu : Traîné sur le bitume (très beau titre, qui reprend l’original, Dragged Across Concrete, mot pour mot) s’ouvre sur une chanson démente, à la sauvagerie suave et mélancolique, qui débouche sur une douce scène d’amour. Street Corner Felines des O’Jays est effectivement une bonne entrée en matière mais qui sera constamment contredite. Rien que de très normal : depuis Bone Tomahawk, on sait à quoi ressemblent les films (et les romans) explosifs de S. Craig Zahler. Des épopées tarantinesques ultra-violentes qui oscillent entre l’horreur et le sadisme et avancent comme un long chemin de croix, scandées de scènes très longues, très écrites. Traîné sur le bitume est de cet acabit. Le titre fait d’ailleurs entendre la peau qui râpe le goudron ; on sent les mains calleuses de Vince Vaughn attraper le col d’un salaud afin de lui apposer le canon de son flingue sur la tempe ; on visualise les semelles des pompes de Mel Gibson s’écraser sur la gueule d’un suspect (sans lui avoir lu ses droits au préalable, évidemment). Bienvenue chez Zahler."

9. J'ai perdu mon corps, de Jérémy Clapin

"En voyant J’ai perdu mon corps, on a la certitude d’assister, pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons, à la naissance d’un grand cinéaste. Comme il s’agit d’un film d’animation, on ne peut s’empêcher d’instinctivement faire le rapprochement avec Les Triplettes de Belleville, qui avait, en son temps (2003), projeté Sylvain Chomet dans la lumière et sidéré les spectateurs. Il n’y a cependant pas plus opposés que Sylvain Chomet et Jérémy Clapin. Le premier est un caricaturiste classique, mordu de Tati, dont les films fonctionnent sur la nostalgie d’un âge d’or révolu, saupoudré d’absurde. Le second navigue entre les styles (il faut voir ses trois courts métrages, graphiquement dissemblables) en s’inscrivant dans une certaine modernité mais en cultivant toutefois, lui aussi, un goût pour les ambiances poétiques et surréalistes."

10. Border, d'Ali Abbasi

"Lovecraft mettait l’horreur hors champ, Ali Abbasi braque directement sa caméra dessus. Vous êtes prévenus : on voit dans Border des choses littéralement affreuses à première vue, mais c’est pour mieux les déconstruire, les confronter. Et nous faire comprendre qu’une fois le monstre montré et vu, il n’est pas si monstrueux que ça. Alors que le film possède des méchants, et des vrais, de purs dégueulasses, et qu’ils ont l’air complètement normaux et propres, eux."

Commentaires