Le cinéaste américain des Vikings et de Soleil Vert, aussi à l’aise dans la flamboyance que la noirceur, a longtemps été un secret trop bien gardé de la cinéphilie. Sa rétro devrait mettre tout le monde d’accord.

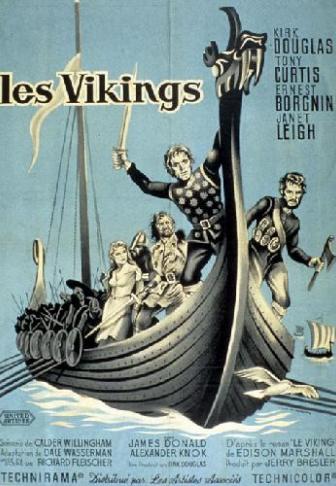

A l’heure où le système hollywoodien semble avoir banni toutes formes d’explorations formelles, esthétiques ou narratives, où le « produit » doit être digéré avant même d’être « fabriqué », il est bon de se rappeler que ce même système avait jadis dans ses rangs des types comme Richard Fleischer (1916 – 2006). Pas des fous furieux désireux de tout renverser, non, simplement des supers employés soucieux de bien faire et par moment, de transcender la commande. Ainsi lorsque le studios Disney lui demande d’adapter Jules Verne, cela donne Vingt Mille lieues sous les mers (1954), modèle quasi insurpassable de film d’aventure en Technicolor et Cinémascope, parfait équilibre entre grand spectacle novateur (la scène du poulpe géant !) et huis-clos mythologique (Douglas, Mason, Lorre). Ce fils prodige d’un des pionniers de l’animation Max Fleischer, jusqu’ici abonné aux séries B, changera alors de catégorie devenant l’homme des défis et innovations « bigger than life » (sorte de pré-Ridley Scott), qu’il égrènera au fil des décennies : Les Vikings (1958), Barabbas (1962), Le Voyage Fantastique (1966), Soleil Vert (1973), jusqu’à Conan le Destructeur (1984). Discret mais bon comptable, Fleischer fait lui-même son bilan dans l’intro de ses géniales mémoires (Survivre à Hollywood, Marest Editeur) : « Quarante-sept longs métrages, vingt-cinq nominations aux Oscars et huit victoires. »

Entre ces pics, il y a néanmoins tout un corpus plus ou moins secret qui raconte autre chose, une exploration de la douleur humaine sous toutes ces facettes : le crime de classe (La fille sur la balançoire, Le Génie du mal…), la perversité dévastatrice (L’étrangleur de Boston, L’étrangleur de Rillington Place…), la paranoïa aigüe (Terreur aveugle…) ou encore la dépression (Les flics ne dorment pas la nuit). Tout ça « ne fait pas de Richard Fleischer un « moderne », mais davantage un artiste voué à continuer une tradition dans le geste même qui consiste à la décentrer furtivement. » écrit Jean-François Rauger dans son texte accompagnant la rétro de Cinémathèque. Avec Fleischer, le voyage n’est jamais tranquille, comme si l’homme caché derrière le cinéaste, le citoyen derrière l’artisan, avait cherché constamment à changer l’itinéraire en cours de route.

Rétrospective à la Cinémathèque française du 4 janvier au 5 février. www.cinematheque.fr

Commentaires