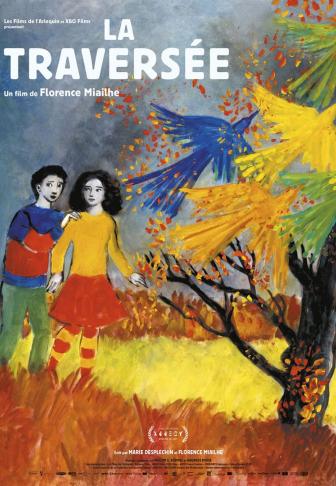

Son magnifique premier long métrage d’animation raconte le périple de deux enfants fuyant leur pays en guerre pour sauver leur peau. Rencontre.

Comment naît l’idée de La Traversée ?

Florence Miailhe : Elle remonte à 2005. Et cette idée résonnait avec l’histoire de mon arrière grand- mère qui, en 1905, a fui l’Ukraine pour la France à cause des pogroms contre les juifs, pour la France. Cette histoire résonne en moi avec le début des grandes migrations du début du 21ème siècle. Et j’ai très tôt demandé à Marie Desplechin – qui a participé de près ou de loin à tous mes courts métrages jusque là – à me rejoindre pour l’écriture. Elle a eu l’idée de ne pas dater le récit, de ne pas situer précisément le pays que mes deux jeunes héros fuient, de déconnecter ce scénario de l’histoire de mon arrière grand- mère.

Est-ce qu’arrive très tôt l’idée d’un film qui s’adresse à différentes générations, aux enfants comme aux adultes ?

Absolument ! Dès qu’on fait de l’animation, la question du public ciblé est posée par les investisseurs. Et avec Marie, il a toujours été clair que ce film serait pour le public le plus large possible, en tout cas à partir des collégiens. On a pris soin à ce qu’il y ait plusieurs niveaux de lectures et de compréhension de ce récit.

Cela a pu être un obstacle pour son financement car il s’est écoulé 9 ans entre le début de son écriture et son entrée en production ?

Oui. On nous opposait souvent la question du public à qui le film allait s’adresser. Beaucoup pensaient aussi que mon univers coloré avec une grande richesse visuelle, fruit de ma technique d’animation de peinture sur verre, aurait du mal à passer le cap du long. Mais je pense surtout que cette longue période d’incertitude s’explique par le fait que nous étions un peu en avance sur l’époque avec le sujet. Les migrations étaient certes déjà très présentes mais moins médiatisées. Le sujet de La Traversée a souvent été mal compris. Certains y ont vu un film sur un régime totalitaire, une parabole sur les années 39-40. Il a été mieux compris à partir de la tragédie syrienne et des migrations qui ont suivi quand les médias se sont emparés de cette réalité- là

Vous qui aviez travaillé seule sur tous vos courts métrages, comment vous êtes sentie à la tête d’une équipe ?

J’ai été enseignante et je me suis entourée de certains élèves. La grande difficulté était de travailler en même temps dans trois studios différents, en France, en Allemagne et en République Tchèque. De diriger parfois à distance les 15 animateurs (14 femmes et un homme !) que j’avais réunis. De trouver le niveau d’exigence qui peut accompagner une technique extrêmement artisanale où si on se trompe, il faut recommencer le plan tout entier. D’être dans le détail qui fait la cohérence de l’ensemble mais pas trop pour ne pas épuiser tout le monde. C’est forcément moins simple quand on n’est pas sur place.

Le récit, construit comme un conte, en s’appuyant sur une voix- off. Comment l’avez-vous construite pour qu’elle ne soit pas trop omniprésente ?

Dans l’animation, la voix- off permet de raconter ce que ne raconte pas l’image. C’est ainsi qu’elle se construit, en ne bégayant pas. Ici, c’est une femme plus âgée qui raconte son adolescence et j’avais en tête comme modèle, Little Big man, qui amenait humour et distance. Et cette voix, c’est la mienne ! Au départ, on pensait l’enregistrer à la fin, une fois le film terminé. J’avais enregistré une voix témoin mais je savais qu’on pouvait agir jusqu’au dernier moment avec elle. C’était le dernier élément transformable. On a fait des essais peu fructueux avec deux ou trois actrices et finalement je m’y suis collée !

Commentaires