Al Pacino exalté, Oliver Stone en plein sevrage, De Palma qui cherche la rédemption… Voici l’histoire du film de gangster le plus sale et le plus séminal des années 1980.

Sorti le 9 décembre 1983 aux Etats-Unis, le Scarface de Brian de Palma fête aujourd'hui ses 40 ans. Dans le numéro 10 de Première Classics, paru en janvier 2020, nous vous racontions les coulisses de ce film culte qui a marqué la carrière d'Al Pacino et l'histoire de la pop culture

Tony Montana veut le monde, le fric et la fille. Et pour un laps de temps très court, le monde, le fric et la fille lui appartiendront. Scarface, mode d’emploi ultra-libéral, a résisté à l’épreuve des balles et du temps et a traversé les décennies en acquérant une aura de fascination absolue. Classique du home-ciné vidéo (à l’ère de la VHS, il s’agissait de la K7 la plus achetée, prêtée et piratée en France), le film de De Palma s’est imposé comme une œuvre unique, fascinante, le symbole de la culture gangsta.

Vilipendé à sa sortie, tout de suite identifié comme mineur dans la carrière de son réalisateur et critiqué pour ce qu’on considérait à l’époque comme une prestation grotesque de son acteur principal, Al Pacino, Scarface réussit à s’imposer progressivement comme le meilleur film du premier et l’interprétation préférée du second. Culte ? Oui, à coups de choix artistiques baroques et barrés (le compositeur et producteur disco Georgio Moroder signait une bande son synthétique unique, qui à ce jour, n’existe toujours pas sur support vinyle ou CD; les costumes sont d’un mauvais goût absolu, le langage grossier au-delà de l’imagination).

Scarface s’éloignait du modèle tragique des films de mafia imposé par le succès du Parrain pour devenir un pur chef-d’œuvre barbare, outrancier. Un remake dont l’aura éclipse aujourd’hui celle de l’original de Hawks. Cela fera hurler les fans du cinéaste, mais on peut affirmer que Scarface est le film le plus personnel de Brian De Palma. Réalisateur méprisé pendant son âge d’or (les 70’s) et considéré comme un sous-Hitchcock vulgaire, De Palma aurait dû rester coincé dans sa case "horreur" et "suspense" si Scarface ne lui avait pas été proposé.

Howard Hawks et L'Epiphanie d'Al Pacino

C’est en réalisant ce remake existentialiste que le cinéaste va accéder à la catégorie des metteurs en scène cultes. Pourtant de Palma n’est dans cette histoire qu’un exécutant. Tout commence avec Pacino. Au milieu des années 70, l’acteur répète une pièce de Bertolt Brecht, La Résistible Ascension d’Arturo Ui et on lui parle du film de Hawks : "J’entendais parler de Scarface depuis longtemps. C’était un modèle pour tous les films de gangsters. Je savais que Brecht s’intéressait beaucoup au genre et, à l’époque où l’on travaillait sur sa pièce, on regardait des vieux films des années 1930. On essayait en particulier de mettre la main sur Scarface mais impossible."

Le film de Hawks possède encore une réputation sulfureuse. Invisible pendant plusieurs années, victime de la censure, traitant de l’un des tabous absolus du cinéma hollywoodien – l’inceste –, réputé ultra-violent, le film fascine les jeunes Turcs et Pacino en premier. Quelques années plus tard, en vadrouille à Los Angeles, l’acteur tombe sur le Tiffany Theater sur le Strip qui le joue. Pacino s’engouffre dans la salle et c’est L’Épiphanie. La projection galvanise l’acteur du Parrain, et tout particulièrement l’interprétation de Paul Muni.

À l’issue de la séance, Pacino se précipite dans une cabine téléphonique et appelle son ancien manager et producteur Martin Bregman en lui proposant l’idée de le remaker à l’identique, c’est-à-dire en costumes et dans les années 30. Bregman s’est récemment lancé dans la production et est toujours à la recherche de bonnes idées. Là, son flair lui dit que c’en est une. Il a un sujet, une star. Il lui faut un réalisateur et Bregman pense assez vite à Sidney Lumet, le réalisateur de Serpico et Un après-midi de chien, deux des plus grands succès d’Al Pacino.

Lumet est tout de suite enthousiaste. C’est d’ailleurs lui qui a l’idée de moderniser le concept et de faire de Scarface un gangster cubain immigré clandestin dealer de drogue. Au début des années 80, Jimmy Carter a ouvert la Floride aux réfugiés du régime castriste (des prisonniers libérés par le Lider Maximo qui veut s’en débarrasser) et, depuis, les Etats-Unis assistent impuissants à l’émergence des cartels de drogue. Ce contexte, pense Lumet, permettrait de faire de Scarface un statement social.

Le package est presque complet. Il faut maintenant un scénariste et Bregman se tourne alors vers Oliver Stone. Ce dernier est d’abord hésitant. Il lutte contre une addiction à la cocaïne et rejette l’offre à plusieurs reprises avant d’avoir une discussion avec Sidney Lumet.

"Je n’aimais pas beaucoup l’original. Je n’avais aucune envie de refaire un film de mafia. Il y en avait plein. Et des bons. Mais Sidney avait cette idée de la transposition. Passer de la prohibition et des gangsters des années 30 à un film sur fond d’immigrations, avec les problèmes de notre époque. Remplacer l’alcool par la drogue. L’interdiction de la drogue a créé la même classe de criminels que la prohibition – qui a créé la Mafia. C’était une idée géniale."

Il fonce et signe un premier jet très vite. Mais au fil des semaines, Lumet et Bregman rentrent en conflit. Lumet n’aime pas les choix du producteur ni ceux du scénariste. Il désapprouve en particulier les détails sentimentaux du scénario comme l’idée que Tony Montana pourrait nourrir des penchants incestueux envers sa sœur Gina. Et Lumet tient à rajouter une dimension politique au film en laissant planer une implication de la CIA dans le trafic de drogue au nom de sa croisade anticommuniste. Des années plus tard il confiera : "Je ne voulais pas d’une simple histoire de gangsters et de flics. En l’état le script de Stone était du niveau d’un simple comics."

De Palma Chaud

C’est là que De Palma entre en scène. Lumet parti, Bregman lui propose de le réaliser. À l’époque le réalisateur a besoin de redorer son blason. Blow Out son dernier film a été un échec catastrophique. Critique aussi bien que public. On lui reproche d’être un cinéaste sans idée et abonné au genre. Il a décidé d’abandonner le fantastique et le thriller. Il songe un moment à prendre un virage radical – il est engagé pour réaliser Flashdance, mais ça ne prend pas. Sa profonde remise en question survient au moment où Bregman l’approche... Il ne met pas longtemps à signer l’offre.

Pendant ce temps, de l’autre côté de l’Atlantique, Oliver Stone s’est installé à Paris pour écrire le film. Sans doute pour se couper de tout contact avec ses dealers. Il revient de la ville Lumière avec un script sidérant (on y comptabilise 232 mots grossiers soit une injure toutes les 92 secondes).

Le scénario fonctionne comme un exutoire, dans lequel le scénariste a mis toute son expérience. Autobiographique sans équivoque, il englobe une époque charnière de sa carrière, ses obsessions de réussite, et la folie que l’abus des drogues engendre. Mais son script est parfait parce que construit sur une base à toute épreuve : quatre séquences anthologiques dont rêve n’importe quel réalisateur.

Il y a déjà la scène de la tronçonneuse, celle de la discothèque, la tentative d’assassinat à la bombe et le climax absolument démentiel qui va marquer des générations entières. Autour, Stone a même imaginé de nombreuses scènes pépites (l’interrogatoire d’ouverture de Tony Montana, le meurtre dans le camp de détention, la première apparition de la femme convoitée dans un ascenseur transparent, le meurtre de son meilleur ami...).

Quand De Palma le lit, il n’a plus qu’à soigner son casting. Et il va ramener les meilleures gueules du cinéma américain : Steven Bauer joue le rôle de Manny, le meilleur ami de Tony Montana. De Palma avait d’abord pensé à John Travolta pour ce personnage, mais les origines cubaines de Bauer emportent son adhésion. Michelle Pfeiffer, alors débutante, est imposée par Martin Bregman face à Glenn Close. On lui demandera de perdre du poids au fil des semaines, au fur et à mesure de ses scènes.

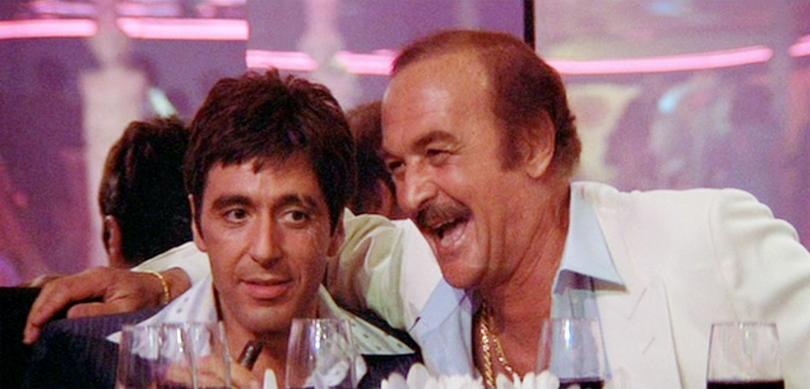

Mary Elizabeth Mastrantonio est choisie pour incarner Gina Montana, la sœur de Tony, le génial Paul Shenar est Alejandro Sosa, "l’homme qu’on n’encule pas", Robert Loggia joue Frank Lopez, le vieux baron de la drogue, et F. Murray Abraham incarne le dealer Omar Suárez.

Le tournage dure 24 semaines, du 22 novembre 1982 au 6 mai 1983 à Louisville et Los Angeles. À l’origine, Bregman voulait shooter à Miami, mais la mairie refusera son concours craignant (à juste titre) que le film fasse ressembler la cité à un paradis pour dealers. À part une cascade involontaire de Pacino en mode Actor’s Studio qui se brûle la main en empoignant le canon encore chaud de son M16 lors de l’assaut final, le tournage se passe sans encombre.

Petite anecdote : de passage sur le plateau, Steven Spielberg opère l’une des caméras pendant la séquence de l’assaut...

Scarface version X

Les vrais problèmes commencent lors de la projection du film à la toute-puissante commission de classification, la MPAA. Outré par la violence baroque du film, et particulièrement gênés par la première séquence de la tronçonneuse, le jury classe le film X, et demande des coupes si le producteur prétend obtenir une classification R (interdit aux moins de 17 ans), la seule qui puisse garantir une carrière commerciale au film.

De Palma coupe son métrage, et soumet de nouveau le film au comité, qui le classe... X. Cinq fois de suite. Le cinéaste voit ses scènes d’action totalement défigurées, sans que le certificat ne change. Finalement, De Palma décide de faire appel.

"J’ai réussi à battre le comité, explique-t- il. Ils l’ont classé X, mais j’ai pu faire appel et ils ont finalement changé la classification en R. Mais il y avait eu beaucoup de discussion sur le montage, et le comité m’a demandé que la version R corresponde à la version la plus coupée que je leur avais soumis. Nous avons accepté, mais j’ai par la suite réintégré tout ce que j’avais coupé ! J’ai tout remis et ils ne s’en sont pas aperçus ! Il n’existe pas de version plus violente de Scarface. La version X est celle que vous avez !"

Détruit à sa sortie par la presse et le tout Hollywood – "ils ont haï Scarface, parce que ça parlait de l’avidité et de leur folie à eux aussi", explique De Palma –, le film atteint les sommets du box-office, juste derrière Le Retour de l’inspecteur Harry, la quatrième aventure de Callahan sortie le même jour. En France, il rencontre un succès d’estime, avec 770 544 entrées. Mais c’est avec le développement de la VHS et du home-cinéma que, boosté par la sublime version française, le film va progressivement devenir culte, imposant Tony Montana comme une figure mythologique, le symbole triomphant de la culture gangsta.

"C’est le destin ou le hasard, quand vous avez un film qui transcende sa décennie et

qui continue encore et encore à grandir", analyse De Palma. "Scarface fondamentalement raconte le rêve américain à travers l’histoire de gangsters. Il y a quelque chose dans ce film qui fait que les spectateurs s’y connectent, de génération en génération."

L’impact du film, sa réverbération culturelle, vont être effectivement considérables. James Cameron, alors en pré-production de Terminator, emprunte la scène de la discothèque, qu’il reproduit quasiment à l’identique dans son film. Il s’inspire aussi du bourreau de Scarface, l’homme au blouson de cuir et aux lunettes noires, qui s’avance derrière lui avant de l’exécuter, pour le look du Terminator.

La communauté hip-hop, alors en pleine explosion, s’identifie à Tony Montana et s’approprie l’anti-héros, qui devient une idole des immigrés et des banlieues. De Palma :

"C’est le parcours de chaque immigrant. Vous savez, nombreux sont ceux qui, au lieu d’obtenir un emploi et une éducation, vont basculer du côté obscur. Vous commencez à dealer des substances illégales et vous devenez très riche, très puissant et très fou – très rapidement. Certains rappeurs ont des autels dédiés au film ! Scarface a littéralement tapé dans l’air du temps et d’une partie de la culture. Ce qui a surpris tout le monde. Ma génération citait Sur les quais. Eh bien maintenant, ils citent les dialogues de Scarface. Au lieu de 'j’aurais pu être un concurrent', la réplique de Marlon Brando à l’arrière de sa cabine, c’est 'ne sniffe pas ta propre came' ou "dans ce pays, il faut d’abord faire le fric ; et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir ; et quand tu as le pouvoir, tu as toutes les bonnes femmes'."

Une VF culte

À Première Classics on préférera toujours une VO à n’importe quel doublage, mais en France, l’exceptionnelle adaptation française est dirigée par Jacques Thébault (la voix entre autres de Clint Eastwood), et traduite par Anne et Georges Dutter. C’est le regretté Sylvain Joubert, qui doublait déjà Pacino dans Le Parrain et Serpico, qui s’y colle, et les répliques deviennent parfois plus cultes que dans la VO.

Pour ne citer qu’un passage : "OK ! Vous voulez jouer à la vache... OK ! Je vous attends ! OK vous jouez à la vache... OK..." ; "Elle va claquer ma vieille farine !" ; "Alors ? Alors ? Ça vous a plu ? Hein ? On vous remet ça ? OK... Vous n’faites plus chier..." ; "Vous voulez baiser avec moi ? Avec moi les champions ?" ; "Vas-y je me la fiche ta balle de merde !" Un chef-d’œuvre on vous dit. Alain Resnais en personne appréciera tellement la VF qu’il embauchera Anne et Georges Dutter pour traduire les parties anglaises de Smoking/No Smoking.

L’engouement progressif autour du film est tel que la télé américaine s’en empare, et une version édulcorée, avec une bonne partie des dialogues modifiés, est produite pour les diffusions cathodiques. Des extraits des révisions des dialogues sont inclus en bonus dans les DVD, et c’est un délice. "Cette ville, c’est une chatte bien poilue qui demande qu’à se faire fourrer" devient "Cette ville est un poulet, qui demande qu’à se faire déplumer".

Dans le même genre, pour capitaliser sur l’engouement gangsta que provoque le film, "Universal a voulu mettre une partition de rap sur Scarface et la rééditer", raconte De Palma. "J’ai refusé. Le score de Giorgio Moroder est parfait. Le studio m’en veut beaucoup parce qu’ils auraient pu évidemment gagner énormément d’argent, mais j’ai dit : 'Ce score ne change pas'."

Moroder, qui a déjà goûté au succès en produisant dans les années 70 Donna Summer, devient un producteur incontournable. Le groupe à scandales anglais Sigue Sigue Sputnik le choisit pour produire leur premier album, qui sera truffé de samples de Scarface. Moment le plus délicieux, une bande annonce audio fictive est créée par le groupe pour un hypothétique Scarface 2, sur une bande-son de Moroder : "Et maintenant : Al Pacino est... Scarface 2 ! Tony Montana est de retour ! Le monde est à lui ! Il le veut maintenant ! Cette fois, c’est personnel !" On se prend à rêver...

À travers les décennies, Tony Montana continuera de prospérer : dans des jeux vidéo (Scarface : The World Is Yours et Scarface : Money. Power. Respect) où l’on peut notamment échapper au massacre final de la villa et flinguer tous ces "tas d’putes". Un remake, plusieurs fois annoncé, mais jamais réalisé, Le Fils de Tony, devait être incarné par le rappeur Cuban Link.

On a beaucoup parlé d’une version réalisée par Antoine Fuqua avec Diego Luna dans le rôle-titre, sur un script des frères Coen, mais le projet reste au point mort. Un remake d’un remake ? Même si rien n’arrête Hollywood, pas sûr que cela soit l’idée du siècle. D’autant que, réédité dans des costards neufs (un magnifique Blu-ray 4K, avec, selon les configurations, une réédition du film original de Hawks en bonus), Scarface continue de braver le temps et les balles. Lui, on ne le fichera pas comme ça au fond du trou. Ce film a marqué l’histoire du cinéma. L’éternité est à lui.

Commentaires