Première

par Thomas Baurez

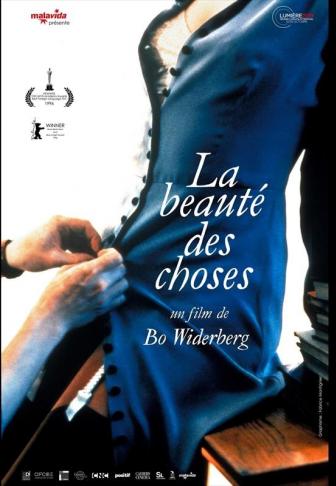

Saluons l’équipe de la société française Malavida films d’avoir sorti de l’oubli l’œuvre du suédois Bo Widerberg (1930-1997). Depuis six ans, les cinéphiles ont pu, en effet, se (re-)plonger dans un cinéma dont la modernité tient dans son affranchissement à un territoire donné. Widerberg, ancien critique de cinéma, a très tôt pris ses distances avec l’ogre Bergman, vantant un cinéma libre, sensible et décomplexé (parmi les chocs, citons l’élégiaque Elvira Madigan, le road-movie américain Joe Hill ou le polar torturé Un flic sur le toit). La beauté des choses, son dernier long-métrage (Widerberg est mort à 66 ans d’un cancer), reçut l’Ours d’argent à Berlin en 1996. C’est un film personnel où le cinéaste revenait sur les lieux de son adolescence. A Malmö durant la Seconde Guerre Mondiale, Stig un collégien va nouer une relation aussi passionnelle que sexuelle avec la jolie Viola, son professeur. Cet apprentissage des sens va s’accompagner d’une découverte de nouveaux horizons et notamment, via le mari de sa maîtresse, de celui des grands compositeurs allemands (sublime séquence du mélomane fatigué, déplorant les larmes aux yeux à l’écoute d’un quatuor de Beethoven parasité par la voix violente d’Hitler: « C’est pourtant la même langue ! »). Le jeune héros est interprété par le propre fils du cinéaste. Ce dernier avait attendu que celui-ci ait l’âge du rôle pour enfin tourner ce drame intimiste et sensible. La beauté des choses formellement classique est d’une vive intelligence où chaque détail compte. Du très beau Bo donc.