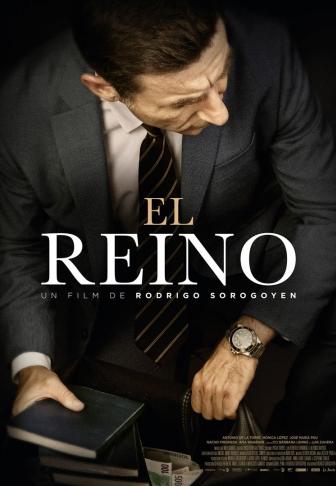

Après le joli succès de Que Dios nos perdone, le réalisateur espagnol présentait en 2019, El Reino, en France. Flashback.

Mise à jour du 5 décembre 2022 : Belle soirée cinéma, à partir de 20h50 sur Arte, qui proposera le film historique The Duchess, de Saul Dibb, avec Keira Knightley, puis à 22h35, El Reino, un thriller réussi de Rodrigo Sorogoyen (qui a de nouveau bluffé la rédaction cette année grâce à As bestas). Première vous conseille les conseille tous les deux, en direct ou en replay ? Ils sont déjà disponibles gratuitement sur le site de la chaîne.

As Bestas : bête de film ! [critique]Interview du 17 avril 2019 : C’est le nouveau petit génie du cinéma espagnol. En l’espace de trois films, Rodrigo Sorogoyen s’est imposé comme un des réalisateurs les plus intéressants du moment. Doué d’un talent rare pour mettre le spectateurs sous tension, comme on a pu le voir dès son premier long-métrage, Stockholm (2013), tout petit film monté pour 60 000 euros via une campagne de financement participatif, le metteur en scène fait mouche à chaque fois. Chouchou des festivals, des critiques et des cérémonies de remise de prix, il a vu sa carrière décoller en 2016 dès son second long-métrage, Que Dios nos perdone, un thriller brûlant qui n’a rien à envier à David Fincher, et vient de confirmer avec El Reino, qui lui a notamment valu le Goya du meilleur réalisateur et du meilleur scénario en compagnie de sa fidèle partenaire, Isabel Peña.

De passage en France pour la promo d’El Reino, qui vient d’être récompensé au Festival de Beaune, Sorogoyen nous a parlé des difficultés financières du cinéma espagnol, de sa méthode d’écriture, de l’explosion d’Antonio de la Torre (dont nous dressons le portait dans le dernier numéro de Première) ou encore de son amour pour les plans séquences. Sans oublier son prochain long-métrage, Madre (qui fait suite au court-métrage éponyme), co-produit en France avec Le Pacte et tourné en partie dans Les Landes.

El Reino : Le thriller espagnol de l’année [Critique]Première : El Reino, votre dernier film, a connu un grand succès critique et raflé 7 trophées lors des derniers Goyas. Qu’attendez-vous de sa sortie en France ?

Rodrigo Sorogoyen : J’espère peu à peu faire carrière en France. Pas définitivement, mais j’ai envie de faire des films ici. Mon prochain long-métrage, Madre, que j’ai déjà tourné, est d’ailleurs une coproduction française, et ce sera aussi le cas du suivant. Si El Reino plait au public français, ce sera un plus pour moi.

Vous êtes loin d’être le premier réalisateur espagnol à partir à l’étranger. Est-ce que l’Espagne est trop petite pour vous ?

Non, l’Espagne n’est pas trop petite, le cinéma ne s’y porte pas si mal, mais c’est vrai que ce n’est pas facile d’avoir un succès proportionnel au travail qu’on fournit. Et quand je parle de succès, je ne parle pas de reconnaissance, mais bien du fait que les gens voient ton film. Quand tu travailles pendant deux ans sur un film, que le résultat est bon mais qu’il ne rencontre pas son public, c’est frustrant. L’Espagne est un pays merveilleux, les gens sont super. Mais si ton travail c’est de raconter des histoires, et de la meilleure manière possible, tu vas chercher un moyen de le faire. Certains réalisateurs fonctionnent très bien en Espagne, d’autres moins, et c’est une réaction logique que d’aller là où ça marche mieux.

Etonnamment, votre film précédent, Que Dios nos perdone, a fait à peu près autant d’entrées (200 000) en France qu’en Espagne…

(Il coupe) Oui et avec beaucoup moins de salles. La France est un pays voisin, dont je parle à peu près la langue et que j’admire. Je suis plus francophile qu’anglophile. Donc si je peux travailler ici, je ne vais pas m’en priver, parce que le cinéma se porte beaucoup mieux en France. Je me sens bien en Espagne, hein, je ne compte pas non plus m’installer pour vivre chez vous, mais je suis attiré par la façon dont la culture est traitée ici, particulièrement dans mon domaine, le cinéma. D’un côté j’ai envie d’aider le cinéma espagnol, et de l’autre et j’ai envie de profiter des opportunités qu’il y a ici.

En France on aime louer la créativité du cinéma espagnol, mais d’un point de vue industriel la situation a l’air compliquée.

En Espagne, nous avons l’ICAA, un institut qui aide financer des projets de films et de documentaires, mais comparé à la France on parle de sommes ridicules : seulement 40 millions d’euros. Ca n’a rien à voir le CNC français [Le CNC distribue plus de 300 millions d’euros au cinéma français chaque année, NDLR]. C’est un problème culturel, quelque soit le parti au pouvoir, en Espagne le cinéma n’est pas de première nécessité, contrairement à chez vous. Il faut d’abord financer les hôpitaux, les autoroutes, ça c’est de première nécessité. Pourquoi aller financer le cinéma, qui est un divertissement, alors qu’il suffit d’importer des films américains que les gens adorent ? Donc oui, il faut se battre. A tout ça s’ajoute la crise des salles de cinéma. Les gens vont de moins en moins au cinéma, et quand ils y vont c’est pour voir les films de super-héros Marvel plutôt que des films espagnols. On n’a pas mis de protectionnisme en place, comme vous l’avez fait en France. Il faudrait qu’on défende les films espagnols par rapport aux films américains, ça ne nous aide pas non plus.

El Reino a fait un peu mieux que Que Dios nos personne au box-office espagnol (300 000 entrées), est-ce satisfaisant ?

Je ne peux pas être déçu, parce que je suis très fier du film. Je crois qu’on a fait un très bon travail. Les retours de la presse sont excellents, les gens qui l’ont vu ont adoré, on a gagné plein de prix… Mais en terme d’entrées, ça a été une déception. En même temps, en Espagne c’est un miracle quand les entrées suivent. J’aurai aimé faire plus d’entrées, aussi pour mon producteur, Gerardo Herrero, ça aurait été magnifique en plus de tout le reste.

En Espagne, tu as quatre films qui cartonnent par an, dont trois sont des mauvaises comédies, du moins ce ne sont pas des films qui m’intéressent. Mais c’est important pour l’industrie. Avec plus de succès, je pourrais faire le film que je veux, d’un point de vue économique.

A quel point le manque de moyens est-il un problème ?

L’argent limite les choses, bien sûr. Pas la pensée, mais par exemple dans Que Dios nos perdone si j’avais eu plus d’argent j’aurais pris 1000 figurants pour la scène de la place. J’aurais rempli la place de monde. Mais ça veut dire qu’on aurait pris cinq jours à tourner la scène, au lieu de deux. Ce n’est plus le même budget.

Quand tu tournes un plan, tu ne dois pas te louper, car il restera dans ton film jusqu’à la fin des temps. Ca veut dire qu’il faut le soigner, faire plus de prises si nécessaire, et sur un tournage le temps c’est de l’argent. Quand tu n’as pas d’argent, il faut être très ingénieux. Si tu as plus d’argent, et qu’il est utilisé au service de la créativité et de l’art, le film sera meilleur. Mais si tu as plus d’argent et que tu oublies cela, tu peux perdre cette ingéniosité. C’est compliqué.

Sur El Reino vous retrouvez Antonio de la Torre, qui s’est imposé sur le tard comme la nouvelle star du cinéma espagnol. Quel regard portez-vous sur son parcours ?

Jusqu’en 2007, Antonio n’était pas reconnu pour son travail, mais depuis ces dix dernières années il est devenu un des acteurs majeurs du cinéma espagnol. J’avais déjà travaillé avec lui sur Que Dios nos perdone, et pour moi il était évident que le rôle d’El Reino était pour lui : c’est quelqu’un de très politisé, c’est un ancien journaliste, et il s’est peut-être encore plus investi dans son personnage que d’habitude, parce qu’il lui ressemble beaucoup. Il avait surtout joué des personnages introvertis, que ce soit dans Que Dios nos perdone, Amours Cannibales ou La colère d’un homme patient. Sur El Reino on voulait utiliser sa vraie personnalité, puisqu’en en réalité c’est quelqu’un de très expansif, très extraverti, charismatique, drôle, chaleureux : soit les traits d’un homme politique. Donc c’est Antonio de la Torre, sauf que là il est corrompu.

Grâce à son rôle dans El Reino, Antonio de la Torre a remporté le Goya du meilleur acteur. Luis Zahera, Roberto Alamo, Javier Pereira ou Marta Nieto ont également eu un Goya sous votre direction, c’est une fierté de faire briller ainsi les acteurs ?

Je suis très heureux que les acteurs, les personnages de mes films, de mes histoires, soient aussi reconnus pour leur travail. Je suis content pour eux, parce que j’entretiens une bonne relation avec mes acteurs, et ça me comble humainement et professionnellement. Une grande partie du mérite revient au scénario, nous écrivons des rôles à récompenses, des personnages très intéressants, avec beaucoup de potentiel, et il faut ensuite trouver le bon acteur. Tout découle de ça.

Vous parlez de l’importance du scénario, et justement vous formez un duo étonnant avec Isabel Peña, qui a co-écrit tous vos films. Comment travaillez-vous ensemble ?

Déjà, sans Isabel Peña, je ne serais pas ici, je ne serais personne. On s’est rencontrés sur un projet télé puis on a travaillé sur une histoire, qui allait devenir Stockholm, mon premier film. Avant ça j’avais travaillé sur un scénario seul, le processus m’avait beaucoup plu et j’étais persuadé que je pouvais écrire seul. Mais pour Stockholm, l’histoire repose tellement sur la dualité que ça me paraissait beaucoup plus intéressant de travailler avec une femme sur le scénario. Au début c’était comme un jeu, et on est tombés amoureux professionnellement. De là on a travaillé sur Que Dios nos perdone et ainsi de suite.

Parfois j’ai envie d’écrire un scénario de mon côté, mais en même temps ça me fait un peu peur de me confronter à ça sans Isabel, parce que la façon dont nous travaillons est si pratique, si efficace, qu’on a pas envie de perdre ça. On travaille toujours de la même façon. Au départ il y a un processus où l’on discute beaucoup, ce qui peut durer des mois, parfois on met des choses de côté parce qu’on est d’accord, et on passe à autre chose, ou alors l’un parvient à convaincre l’autre qu’il a raison. Une fois qu’on a imaginé tout le film, on se sépare et on écrit chacun de son côté en nous partageant les scènes. Puis chacun relit et corrige la partie de l’autre, et ensuite on négocie pour savoir ce qu’on garde. C’est génial, parce qu’au final on a une histoire qui n’est à personne. Ce n’est ni la mienne, ni la sienne.

En ce qui concerne la mise en scène, j’ai noté que aimiez recourir au plan séquence, mais sans jamais que la technique prenne le pas sur l’histoire ou la performance des acteurs.

C’est la clé, il faut que ce soit subtil, parce que si le mouvement de caméra est trop spectaculaire, on sort de la scène. Moi en tant que spectateur je déteste ça. Il faut savoir ce qu’on préfère : son égo, la reconnaissance de son travail, ou l’histoire qu’on es en train de raconter ? La plupart des spectateurs ne se rendent pas compte quand il y a un plan séquence, c’est plutôt quelque chose pour impressionner les regards avertis. L’essentiel pour moi c’est de recourir au plan séquence uniquement s’il apporte quelque chose à la scène.

Parce qu’exemple, pour mon court-métrage Madre, je trouvais que ça fonctionnait vraiment mieux en plan séquence. Beaucoup de gens en on fait l’éloge, les étudiants que j’ai rencontré me demandent comment je l’ai fait, etc., mais si j’ai choisi le plan séquence c’était vraiment au service de la narration. Madre m’a servi d’ailleurs servi de modèle pour le plan séquence de la villa dans El Reino, qui était encore plus difficile à réaliser. On retrouve la même tension, le spectateur vit la scène en temps réel, il est plongée dans une aventure de dix minutes et ressent la même chose que le personnage.

Il y a toujours beaucoup de tension dans votre cinéma, même dans Stockholm qu’on pourrait qualifier de thriller romantique. On finit épuisé après avoir vu un de vos films.

J’aime ça (rires). Je crois que c’est ma manière de raconter des histoires. Je n’aime pas me comparer, mais j’essaie d’atteindre ce qu’on peut trouver chez Michael Haneke, qui est pour moi le maestro du cinéma actuel. On ne fait pas le même genre de films, mais ce sentiment d’inconfort… par exemple si tu prends Stockholm, la seconde moitié du film, c’est du Haneke ! On part d’une situation très quotidienne pour arriver à quelque chose de très désagréable. Attends, il faut que je te montre quelque chose (il me tend son smartphone pour me faire visionner la bande-annonce de son prochain film, Madre, une scène haletante qui n’est pas sans rappeler le plan séquence de la voiture dans Les Fils de l’homme d’Alfonso Cuaron).

Je ne me sens pas bien là… Qu’est-ce que vous pouvez nous dire sur Madre ? Il se dit que le film pourrait aller à Cannes…

Je ne sais pas, peut-être (rires). Je suis très fier de ce film, on explore un genre très différent de mes précédents films. Bien sûr les gens qui ont vu Stockholm ou Que Dios nos perdone verront des similitudes, mais cette fois j’explore plus l’émotion, les personnages, c’est un plus petit film qui me tient vraiment à cœur parce qu’il a été tourné en France et en Espagne. L’histoire contient beaucoup de suspens, l’atmosphère est très inquiétante, en même temps c’est une histoire de dépassement très positive. On va raconter quelque chose de moins négatif que d’habitude.

El Reino, au cinéma à partir du 17 avril

Rodrigo Sorogoyen (Madre) : "Tout cinéaste est un pervers en puissance !"

![On Ira : Hélène Vincent part mourir en Suisse avec Pierre Lottin [bande-annonce]](/sites/default/files/styles/scale_crop_280x400/public/2025-01/3.jpg|/sites/default/files/styles/scale_crop_560x800/public/2025-01/3.jpg)

![Magma, avec Marina Foïs : "Le volcan est une métaphore" [bande-annonce]](/sites/default/files/styles/scale_crop_280x400/public/2025-01/Capture%20d%27%C3%A9cran%202025-01-24%20100304.png|/sites/default/files/styles/scale_crop_560x800/public/2025-01/Capture%20d%27%C3%A9cran%202025-01-24%20100304.png)

Commentaires