Également acteur dans Les Soprano et confident d’Orson Welles, le cinéaste avait 82 ans.

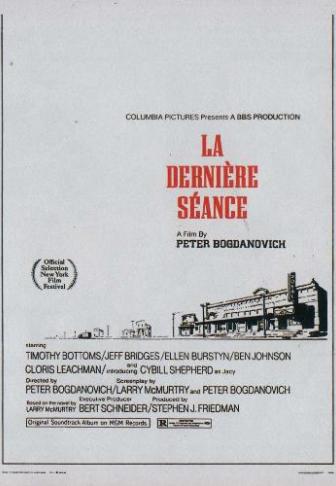

On a du mal à imaginer, vu de la France de 2022, la popularité dont jouissait Peter Bogdanovich aux Etats-Unis au début des années 70. L’espace d’un instant, avant que Coppola ne lui ravisse la couronne, il fut le réalisateur le plus populaire du pays. Le triomphe de La Dernière Séance, adapté du roman de Larry McMurtry, l’avait instauré en 1971 chef de file d’une nouvelle génération, poète des rêves déçus de l’Amérique profonde. Les critiques le comparaient à l’Orson Welles de Citizen Kane, la presse people n’allait pas tarder à en faire l’un de ses chouchous, grâce au couple super glamour qu’il formait avec son actrice Cybill Sheperd, la grande révélation du film, aux côtés de Jeff Bridges. Dans les années qui suivirent, Bogdanovich devint une star, une vraie, le genre à "hoster" au pied levé le Tonight Show quand le maître des lieux Johnny Carson était absent – un peu comme si, en France, François Truffaut avait présenté Champs-Elysées à la place de Michel Drucker. Avant Scorsese, avant Tarantino, Bogdanovich avait importé aux Etats-Unis le modèle, breveté par la Nouvelle Vague, du cinéaste-cinéphile, qui faisait du cinéma même quand il ne filmait pas, seulement en en parlant ou en écrivant dessus.

Mort hier à Los Angeles à l’âge de 82 ans, Peter Bogdanovich était né en 1939 à Kingston, dans l’Etat de New York. Envisageant d’abord une carrière de comédien, et prenant pour ce faire des cours avec la légendaire Stella Adler, il va finalement s'illustrer en tant que critique et programmateur, grâce à ses articles dans Esquire ou l’organisation de rétrospectives – dont l’une dédiée à Orson Welles – au Moma de New York, au début des années 60. Arrivé à Los Angeles, il y acclimate la politique des auteurs chère aux Cahiers du cinéma, en cherchant à interroger tous les vieux dinosaures de l’âge d’or dont il parvient à croiser le chemin, la plupart en pré-retraite, ou sur le point de disparaître, et pas encore considérés à leur juste valeur par l’intelligentsia US (on peut lire, en France, les deux recueils intitulés Les Maîtres d’Hollywood, publiés chez Capricci, où il cause avec George Cukor, Raoul Walsh, Allan Dwan…). Il écrit un livre sur Fritz Lang (Fritz Lang en Amérique), se lie d’amitié avec Orson Welles, filme John Ford dans le documentaire Directed by John Ford, immortalisant le génie borgne en train de maugréer devant les questions trop intellos de son plus grand fan. Un chef-d’œuvre de comédie cinéphile :

En parallèle, le jeune homme commence à mettre en scène, grâce au pape du bis Roger Corman, l’homme sans qui il n’y aurait pas eu de Nouvel Hollywood. Son premier film, La Cible (Targets), peut-être son meilleur, entremêle l’histoire d’un tireur fou, qui terrorise l’Amérique en tuant des passants au hasard, au portrait d’une star de cinéma vieillissante, interprétée par Boris Karloff – "Corman avait un contrat avec Boris Karloff et voulait absolument que je le dirige dans un film d’horreur type The Terror, ces ambiances lugubres à la Edgar Allan Poe. Mais pour moi, en 68, l’horreur était au coin de la rue, pas dans un manoir hanté. Il y avait ce sniper cinglé, Charles Whitman, qui effrayait tout le pays. Je voulais faire un film là-dessus, sur la violence américaine". Cette réflexion sur la dimension morbide de la cinéphilie annonce tout un courant fétichiste et postmoderne du cinéma américain des années 90, du Panique sur Florida Beach de Joe Dante au Scream de Wes Craven, en passant par le Ed Wood de Tim Burton. Puis c’est le succès de La Dernière Séance, huit nominations aux Oscars, rumination noir et blanc sur un monde qui s’éteint, coming-of-age story mélancolique important au cœur des paysages texans une sensibilité et des audaces « à l’européenne » – John Wayne, choqué par la crudité sexuelle du film, le qualifiera de "dirty picture" ("film cochon").

Bogdanovich enchaîne avec une screwball comedy en hommage à Howard Hawks, On s’fait la valise, docteur ?, avec Barbra Streisand et Ryan O’Neal – un autre hit, troisième du box-office 1972 derrière Le Parrain et L’Aventure du Poséidon. Sur le toit du monde, il fonde alors, avec Francis Ford Coppola et William Friedkin, la Directors Company, qui va symboliser la prise de pouvoir – très éphémère – des réalisateurs à Hollywood. "On avait tout. Avec la Paramount, le deal le plus avantageux de tous les temps. On pouvait faire les films qu’on voulait, du moment qu’ils ne coûtaient pas trop chers. On n’était même pas tenu à ce qu’ils cartonnent au box-office. On était les rois. Mais voilà, personne n’a remballé son ego, Friedkin n’a pas voulu revoir son salaire à la baisse. Et tout s’est cassé la gueule."

Il faut dire que les films suivants de Bogdanovich, parfois un peu confits dans leurs tendances passéistes, ne passionnent pas systématiquement les foules. La Barbe à Papa (1973), avec Ryan O’Neal et sa fille Tatum, road-movie sur fond de Grande Dépression, est un succès, mais pas Daisy Miller (1974), adaptation de Henry James avec Cybill Sheperd, ni Nickelodeon (1976), son hommage au temps du muet avec Burt Reynolds. "Bogda" donne parfois l’impression de courir après d’autres cinéastes, à l’identité plus affirmée que la sienne – Jack le magnifique (Saint Jack), en 1979, ressemble à une variation sur le Meurtre d’un bookmaker chinois de Cassavetes (avec le même acteur, Ben Gazzara), tandis que Et tout le monde riait, avec Audrey Hepburn, semble vouloir surfer sur le succès des comédies sentimentales new-yorkaises de Woody Allen – soupçon d’opportunisme qui n’empêche pas le film d’avoir un charme fou.

En 1981, la sortie d’Et tout le monde riait a lieu sur fond de tragédie : quelques mois plus tôt, à l’été 1980, l’une des stars du film, Dorothy Stratten, âgée de 20 ans, ancienne playmate de Playboy et petite amie de Bogdanovich, a été assassinée par son ex-mari, fou de jalousie – le réalisateur se retrouve dans l’œil du cyclone médiatique et écrira un livre en hommage à Stratten, La Mise à mort de la licorne. Comme pour beaucoup de ses compagnons de route des années 70, les années 80-90 vont être rudes : il se brouille avec Universal au moment de Mask (présenté en compétition à Cannes en 85), la suite de La Dernière Séance, Texasville, passe inaperçue en 1990…

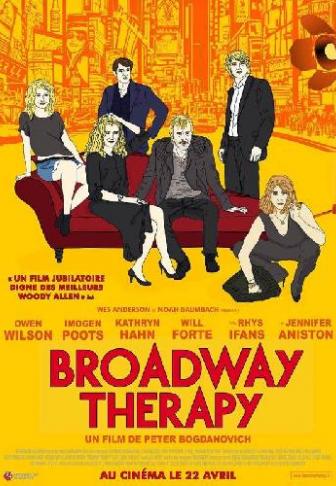

Il réémerge dans les années 2000 en faisant l’acteur dans Les Soprano, incarnant le docteur Elliot Kupferberg, le psy de la psy de Tony Soprano, jouant sur son image de dandy flegmatique, qui sait poser les bonnes questions et prend le temps d’écouter les réponses, comme quand il cuisinait John Ford à Monument Valley. Sa bouille triste à la Droopy, foulard immanquablement noué autour du cou, apparaît régulièrement, au cours des vingt dernières années, sur les tapis rouges des films d’une nouvelle génération de cinéastes qui tiennent à lui rendre hommage – Tarantino, qui adore Et tout le monde riait, le remercie au générique de Jackie Brown et lui confie un cameo vocal dans Kill Bill, tandis que Wes Anderson et Noah Baumbach produisent Broadway Therapy, son dernier long-métrage de fiction, en 2014. Peter Bogdanovich, qui avait écumé le Hollywood sixties à la recherche de mentors, avait fini par devenir lui-même un père spirituel. Voici, en guise de conclusion, ce qu'il disait au micro de Première, en 2015, sur quelques-uns de ses maîtres et héritiers :

Sur Howard Hawks :

"Certains critiques estimaient que On s’fait la valise, docteur ? était mon « hommage » à L’Impossible M. Bébé. Mais ce n’était pas un hommage, c’était du vol qualifié ! (Rires) Pendant le tournage, j’avais même reçu un coup de fil de Hawks. « Peter, il paraît que tu es en train de copier mon film ? Dis-moi, est-ce qu’il y un squelette de dinosaure dans le tien ? » - « Bah non, Howard, quand même pas, ce serait trop identifiable. » - « Et est-ce qu’il y a un léopard ? » - « Non plus. » - « Alors s’il y a ni dinosaure ni léopard, c’est bon, tu fais ce que tu veux ! » (Rires) Il était malin, il savait que je travaillais pour la postérité. A l’époque, L’Impossible M. Bébé était un vieux film oublié, pas l’immense classique qu’il est devenu depuis. En l’imitant, je contribuais à le sortir de l’oubli."

Sur John Ford :

"J’ai passé beaucoup de temps à interviewer Ford dans les années 60-70, pour le documentaire que je lui ai consacré (Directed by John Ford). Un jour, avec Howard Hawks, on est allé lui rendre visite, à Palm Desert, où il se mourait. La fin était proche. Il nous voit entrer tous les deux et il se met à hurler : « Howard, toi aussi le gamin t’a embêté avec toutes ses questions ? Comment tu fais pour supporter ça ? » Puis il se tourne vers moi : « Bogdanovich, est-ce que tu sais faire autre chose que poser des questions ? Connais-tu le concept de phrase déclarative ? » Je les ai laissés faire. C’est en les écoutant se foutre de moi que j’ai compris qu’au fond, ils m’aimaient bien…"

Sur Quentin Tarantino :

"Comme Quentin m’avait confié un petit cameo vocal dans Kill Bill, je lui ai retourné la politesse en lui demandant de faire une apparition dans Broadway Therapy. Il adore mes films, en particulier Et tout le monde riait. Une amie à moi l’a accompagné à une projection d’une version restaurée du film. Il connaît manifestement TOUS les dialogues par cœur, il les récitait en même temps que les personnages. Au bout d’un moment, ma copine a été obligé de se tourner vers lui : « Quentin, s’il te plaît, on n’arrive même plus à entendre ce qu’ils disent. Tu peux la mettre en sourdine, s’il te plaît ?"

Sur Wes Anderson :

"Wes est comme Quentin, il adore mes films. Son préféré à lui, c’est Saint Jack. Il m’a dit qu’il s’en était inspiré pour A bord du Darjeeling Limited. Franchement, ça ne m’a pas sauté aux yeux, mais ça fait plaisir à entendre… On est très proches. Je l’appelle « fils », il m’appelle « papa ». J’ai un peu le même rapport avec lui qu’Orson Welles avait avec moi. Un journaliste m’a un jour fait remarquer que j’avais toujours préféré la compagnie de mes aînés ou des plus jeunes. C’est vrai que je n’ai pas passé beaucoup de temps dans ma vie avec mes contemporains. Mais, franchement, quel bien ça aurait pu me faire de traîner avec William Friedkin ?"

Commentaires