-

Elle court, elle court, la rumeur cannoise. Le Poirier sauvage était trop long (3h08), trop bavard (tartiné de dialogues), trop tard (présenté le dernier jour). Selon toute apparence, NBC (pas la chaîne américaine, le réalisateur turc) sortait un peu froissé de son séjour Croisette. Non seulement, il avait été « rattrapé » in-extremis en compétition (dernier film annoncé), mais on l’avait effectivement placé sur un strapontin (dernier film projeté) alors qu’il était, tout de même, le seul entrant de la compétition officielle déjà détenteur d’une Palme d’or (LVT, le réalisateur danois, ayant lui été placé hors-compète). Manifestement, s’est joué ici une espèce de jeu de poker menteur à trois bandes impliquant distributeur (Memento), sélectionneur (Thierry Frémaux) et metteur en scène (Ceylan lui-même). Sans doute pour essayer de convaincre ce dernier de faire plus court et moins bavard, ce qui laisse quand même rêveur (Winter Sleep faisait douze minutes de plus, et personne n’avait moufté).

Turquie profonde

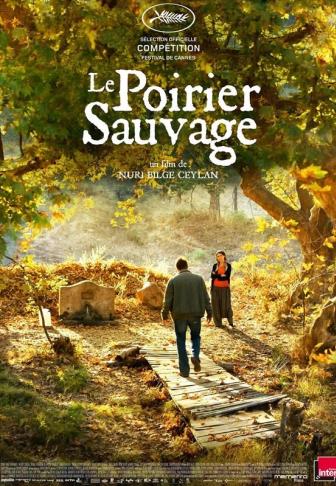

Elle court, elle court, la rumeur cannoise, mais elle se goure, aussi, dans les grandes largeurs. Le film raconte le retour dans son « bled » de Çan (une ville du sud-ouest de la Turquie, 100000 habitants quand même) d’un wannabe écrivain de 21 ans qui a envie de provoquer chacun de ses interlocuteurs, avec sa bille de clown, son insolence rhétorique, son sourire en coin, sa façon de prendre tout le monde de haut, ou de biais, ou pour des abrutis. Alors il se promène, il arpente les rues où il a grandi, les collines alentours, la campagne à perte de vue. Sur son passage, le temps change, le soleil brille, les nuages s’amoncellent, il pleut, il vente ou il neige, tandis qu’il rend visite. A une ex-camarade de classe, qui ôte son foulard quand ils sont hors de portée des regards, à ses vieux potes, qui finiront par lui casser la gueule, aux Imams du coin, à la librairie, où il croise un écrivain célèbre et célébré, à un commerçant auquel son père doit de l’argent, à un éditeur, un notable quelconque etc. Il rend visite aux paysages de son enfance, à la ferme familiale, à son grand-père, qui le calcule à peine, à sa chambre de gosse, où il reprend ses quartiers, à tous ces éléments, bref, qui constituent son passé et le tissu social de la Turquie profonde.

Racines

Et en parallèle de tout cela, il parle avec son père. Un type avec une gueule, un sourire à se damner, un gloussement, une moustache, un charme fou, qu’il utilise pour taxer de l’argent à tous, qu’il s’empresse ensuite de perdre aux courses, au PMU du coin. Si tant est que ça s’appelle un PMU. Le Poirier sauvage est une merveille d’écriture dialectique, prenant le temps nécessaire pour tracer le caractère d’un jeune homme d’aujourd’hui, parti de chez lui et qui, de retour, doit déterminer s’il se définit par ses racines ou contre elles. A chacune de leurs rencontres, son père l’interpelle : « tiens, aide-moi un coup, puisque t’es là », en lui donnant un truc à porter, à creuser, à bricoler. Parce que tel est le lien entre un père et son fils, et parce qu’il le ramène ainsi d’où il vient, donc à lui-même. La caméra de Ceylan suit sa balade existentielle alors qu’il arpente ces territoires familiers, majestueux, cadrant, découpant, révélant une topographie qui est aussi une cartographie mentale. La profondeur du film, sa beauté plastique inouïe (il s’agit sans doute du plus beau Ceylan sur le plan photographique, et c’est dire beaucoup) prennent par moment des virages oniriques inattendus, quand l’image elle-même semble prise de transe et que le héros vacille, en même temps que le réel et les perceptions des spectateurs. Un film fait d’errances et d’errements, de dialogues et de digressions, de rêveries et de rêves. Mais éveillés.

Le poirier sauvage

Le poirier sauvage