-

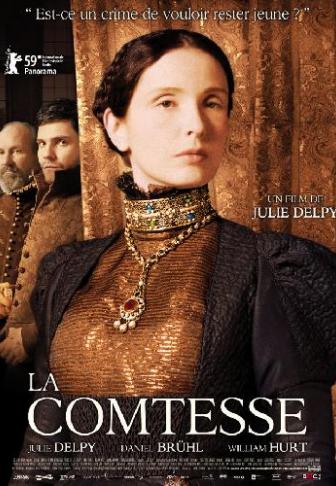

On avait laissé Julie Delpy en blonde pétillante et très drôle, un peu dépitée de traîner son boyfriend américain pendant 2 Days in Paris. On la retrouve ici dans un film d’époque, celle de la Hongrie du début du XVIIe siècle, en comtesse brune aussi sévère et autoritaire que belle et amoureuse. Un film dont elle endosse le rôle principal et signe avec maîtrise le scénario et la réalisation. Alors que sa fantaisie et sa légèreté de cinéaste étaient ses marques de fabrique, Julie Delpy

opte ici pour une mise en scène épurée d’un classicisme inattendu. Avec sagesse, elle a compris que pour évoquer un sujet aussi rock’n’roll que la vie fantastique de cette sanguinaire comtesse hongroise, mieux valait choisir la sobriété. Principe qu’elle applique aussi à son jeu d’actrice, qui lui vaut de tenir haut la main le rôle-titre de ce biopic historique.

Toutes les critiques de La comtesse

Les critiques de Première

Les critiques de la Presse

-

Fable morale sur la vanité des affaires humaines, oeuvre romantique sombre et émouvante magnifiée par la très belle BO composée par Delpy et Marc Streitenfeld, La Comtesse trouve plus d'un écho avec notre période actuelle où la misogynie, le diktat des apparences lié au refus de vieillir et la soif de pouvoir sont plus que jamais prégnants.

-

Le film, qui enchaîne d'abord balourdement les scènes d'époques, prend corps au moment où la Comtesse, approchant la quarantaine, s'éprend de son cousin de vingt ans de moins qu'elle au cours d'une danse lente et tournoyante. Et c'est de cette désynchronisation que parle en réalité le film, qui tient en fait pas mal d'Une vieille maîtresse de Breillat ou de Chéri de Frears, traversé qu'il est par la plainte des amants séparés par les hasards de leurs dates de naissance.

-

Je n'ai qu'un mot à dire: bravo. Ecrit, réalisé et joué par vos [Julie Delpy] soins, La Comtesse est un film passionnant (malgré les costumes en costumes), et mis en scène avec une impressionnante maîtrise. Surtout, vous y prenez des risques (formel, dramatique, économique) que peu de vos confrères ou soeurs osent prendre. J'attends de vos nouvelles avec impatience, désormais.

-

La Comtesse est donc une oeuvre troublante et vénéneuse dont la conclusion, édictée par "l'héroïne" elle-même, au fait de son martyr, laisse planer bien des réflexions : "Si j'avais été un homme, mon destin aurait été fort différent".

-

Julie Delpy, qui s'est donnée le premier rôle, fait merveille dans l'interprétation de celle qui fut nommée après sa mort "comtesse Dracula" et dont la légende raconte qu'elle se baignait dans le sang de ses victimes. L'actrice-réalisatrice s'est composée un beau visage, entre impassibilité et lassitude.

-

par Olivier De Bruyn

Avec une audace certaine, elle donne à voir l'obsession, l'addiction et le fantasme destructeur. Malgré quelques outrances hémoglobineuses et une mise seulement fonctionnelle, le film distille un charme venimeux.

Porté par l'interprétation impressionnante et contrastée de Julie Delpy, le film trouve toute sa beauté noire et son mystère dans l'ambivalence constante entre sentimentalisme et terreur, douceur et violence sourde, vice (sado-masochisme, sorcellerie) et vertu, conte gothique et vérité historique. Péchant par un vouloir-dire parfois trop marqué (la voix-off) et une certaine redondance formelle dans la dernière partie, La Comtesse confirme le statut d'une auteure à part, singulière, cohérente et pleine d'audace.

Si le début du film se caractérise par un humour cruel salvateur, puis par une romance qui ne s’apparente jamais à une bluette sans intérêt, la suite des événements débouche sur une fable particulièrement cruelle (et parfois gore, vous êtes prévenus) qui évoque certains passages de Hostel 2, des ambiances déjà vues dans Les yeux sans visage, les délires sadiens d’un Mario Bava ou encore, à un moindre niveau, d’un Jesus Franco. Tous les amateurs de ce cinéma de quartier des années 50-60 seront donc aux anges, tandis que ceux qui s’attendent à une énième biographie historique compassée feront grise mine. Avec ce petit bijou de méchanceté brute, Julie Delpy affirme une fois de plus une personnalité forte à l’intégrité artistique sans faille. Si l’on peut légitimement lui reprocher quelques erreurs historiques ou bien le mélange hétéroclite d’acteurs européens qui doivent tous parler anglais (coproduction oblige), il faut mettre à son crédit l’audace avec laquelle elle traite son sujet, sans jamais perdre de vue la multiplicité des interprétations concernant cette femme au destin hors du commun.

Julie Delpy relaie cette « théorie du complot » - reconnue par certains historiens - dans un récit et une mise en scène au classicisme efficace. Mais le film séduit plus encore par sa description de la folie d'une femme terrifiée par la déchéance physique. Les images (superbe photo de Martin Ruhe) sont hantées par la putréfaction, sans jamais tomber dans l'esthétique grand-guignolesque. Et Julie Delpy impressionne dans ce rôle terrible, où son visage angélique peut, en un instant, se transformer en masque de haine. L'actrice assume sans complexes ni complaisance le passage du temps. Comme une troublante mise en abyme.

Dès les premières images, l'actrice réalisatrice nous immerge dans une fin de XVIe siècle aussi dense et rugueuse qu'une muraille. Pour une fois, un film d'époque ne sent pas la reconstitution en carton. Cette authenticité, que l'on retrouve autant dans les décors que dans les personnages et les dialogues, contribue à transmettre aux spectateurs toute la pesanteur et la cruauté d'une époque. Julie Delpy prête, avec intensité, sa beauté particulière, à la fois glaciale et ardente, à la folie meurtrière d'une femme amoureuse, perdue dans un rêve dont elle ne s'éveillera jamais.

Loin de tout grandiloquence gothique, elle privilégie l'intime, le dépouillement pour brosser le portrait vertigineux et terrifiant d'une femme guidée par ses instincts et sa passion "dévorante".

En équilibre précaire entre drame en costumes, romance et horreur gothique à la "Dorian Gray", le film, sorte de relecture de "Blanche-Neige" du point de vue de la sorcière, ne manque ni d’audace ni de personnalité.

Le film est malheureusement peu incandescent, assez corseté par les travers du film en costumes (scènes d’intérieur muséologiques, casting sentencieux…) et de la coproduction (l’objet du désir delpyen est l’Allemand éternellement fadasse Daniel Brühl).

En soufflant le chaud et le froid, en quête de maturité, Delpy nous en fait regretter son freestyle un peu surjoué mais attachant des débuts. Mais l’autoportrait se prolonge, cette fois à coups de gros plans insistants sur son visage en son miroir, qu’elle imagine vieilli.

La quadra blonde contre le temps – un peu comme Michelle Pfeiffer dans ses derniers films, tel le chétif Chéri : Delpy a un certain talent pour briser le narcissisme, et n’en ramasser que le désarroi, pas rasoir, parfois émoussé par le ronron des robes d’époque, parfois tranchant.

L'atmosphère de ce conte macabre angoisse plus durablement que des torrents d'hémoglobine. Un érotisme discret nimbe les rapports de l'héroïne avec ses victimes et sa complice jouée par Anamaria Marinca, découverte dans 4 mois, 3 semaines, 2 jours de Cristian Mungiu. L'amateur de gore pur et dur restera sans doute sur sa soif, mais l'amoureux de films sensibles au parfum sulfureux pourrait tomber sous le charme.

Julie Delpy sait surprendre son monde ! Après «Two days in Paris» (2007), comédie réussie dans la veine de Woody Allen, l'actrice-réalisatrice française raconte une histoire de Dracula au féminin et pose un regard moderne sur la légende sanglante de la comtesse Bathory. Epatante dans le rôle-titre, elle signe un drame amoureux sobre et poignant, doublé d'une réflexion cruelle sur le refus de vieillir.

(...) l'actrice et cinéaste Julie Delpy s'est lancée dans le projet délicat de porter à l'écran cette joyeuse boucherie supposée, en s'efforçant d'éviter les pénibles sensations du film gore. Pour ce faire, elle tombe un peu dans le travers inverse, en livrant une version hiératique et esthétisante de cette histoire atroce, interprétant elle-même le rôle titre, dialoguée en langue anglaise et confinant à la reconstitution académique bon teint. Un comble s'agissant d'un imaginaire qui libère aussi puissamment le délire du pouvoir religieux et politique.

La comtesse

La comtesse